クレステッドゲッコーは比較的繁殖しやすいヤモリとして知られ、飼育に慣れてきた方の中には「繁殖に挑戦してみたい!」と思う方も多いはずです。

本記事では、繁殖の基本的な考え方から、実際の交尾・産卵・卵の管理・孵化後の対応までをわかりやすく解説します。

繁殖を検討中の方はもちろん、すでに挑戦している方にも役立つ情報をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

クレステッドゲッコーの飼育方法総合まとめについてはこちらを参照してください。

👉👉クレステッドゲッコーの関連記事一覧を開く🦎

クレステッドゲッコーの関連記事一覧

【生態】

・クレステッドゲッコーの寿命について

・クレステッドゲッコーは尻尾が再生しない?

・クレステッドゲッコーが潜るのは問題?

【飼育】

・クレステッドゲッコーのベビー飼育方法

・クレステッドゲッコーのレイアウトおすすめ

・クレステッドゲッコーの温度と湿度管理

・クレステッドゲッコーの床材のおすすめ

・クレステッドゲッコーにシェルターは必要?

・クレステッドゲッコーに観葉植物は必要?

・クレステッドゲッコーの餌の頻度と種類

・クレステッドゲッコーは多頭飼いできる?

【繁殖・モルフ】

・クレステッドゲッコーの繁殖

・クレステッドゲッコーのモルフ

・クレステッドゲッコーのタイガー

・クレステッドゲッコーのホワイトナイト

・クレステッドゲッコーのカプチーノ

・クレステッドゲッコーのアザンティック

・クレステッドゲッコーのリリーホワイト

・クレステッドゲッコーのダルメシアン

・クレステッドゲッコーのハーレクイン

【トラブル】

・クレステッドゲッコーの臭い対策

・クレステッドゲッコーが死んだ・死んだふり?

クレステッドゲッコーの繁殖をする前の心構え

クレステッドゲッコーの繁殖は比較的成功しやすいとはいえ、そこには飼い主としての大きな責任が伴います。

「赤ちゃんを見てみたい」「交尾してるところを観察してみたい」──そんな軽い興味だけで始めてしまうと、思わぬトラブルを招くことがあります。

まず、クレステッドゲッコーは一度の交尾で複数回産卵する性質があります。

1クラッチに2個の卵を産み、これを数回繰り返すことも珍しくありません。

つまり、繁殖を成功させれば5〜15匹程度のベビーが一気に誕生する可能性があるのです。

その後のベビーたちの世話、ケージの分離、多頭飼育の調整、エサ代や器具の追加購入……。

こうした負担をきちんと受け止められる準備ができているか、あらかじめ確認しておく必要があります。

また、誕生した個体すべてを飼い続けるのが難しい場合には、譲渡や販売を検討する必要も出てきます。

しかし、それにはモルフの適切な把握や責任ある管理、取引先との信頼関係も欠かせません。

繁殖とは新しい命を迎える行為であると同時に、それを「見届け、育て、責任を持つ」行為です。

単なる繁殖のテクニックだけでなく、「やりきる覚悟」が何よりも大切です。

クレステッドゲッコーの繁殖時期はいつから?

季節はいつ?

クレステッドゲッコーの繁殖を狙っている方は時期をいつ頃から始めるか悩みますよね。

自然界では春〜夏(気温と湿度が上がる時期)に活発になりますが、人工飼育下においては温度も一定になっていますし、下げることも挙げることも出来るので時期や季節はいつからでも大丈夫ですが、、繁殖が可能な個体は生後1年半以降の個体です。

上限の個体の年齢があるわけではなさそうですが、あまりに短いスパンで繁殖をさせてしまうと、親に負担がかかりすぎ、最悪命を落としてしまうこともありますので注意しましょう。

博士

博士飼育下なら繁殖の季節はいつでもOK。

生後1年半以上経過しているなら時期もいつでもOKじゃ。

オスとメスの個体の年齢条件

クレステッドゲッコーの繁殖を成功させるには、適切な年齢と体格に達している健康な個体を選ぶことが大前提です。

特に初心者が見落としやすいのが、見た目の大きさではなく「成熟の目安」をしっかり確認すること。

メスの繁殖条件

- 年齢:生後18ヶ月以上が理想(最低でも12ヶ月以上)

- 体重:35g以上が目安

- 体格:痩せすぎておらず、尻尾や胴回りに適度なふくらみがあること

まだ小さなメスを無理に繁殖させると、産卵障害(卵詰まり)や栄養失調などのリスクが高まります。

見た目だけで判断せず、体重・年齢・食欲・フンの状態など、全体を見て判断しましょう。

オスの繁殖条件

- 年齢:12ヶ月以上が目安

- 体重:30g以上が理想的

- 性成熟のサイン:総排泄孔のあたりに「ヘミペニスのふくらみ」が確認できるとOK

オスはメスよりも早く成熟しますが、交尾の際に興奮しすぎてメスを攻撃してしまうこともあります。

そのため、性格が穏やかで体力に余裕がある個体を選ぶのがベストです。

クレステッドゲッコーの繁殖に最適な環境

ケージとレイアウトの工夫

繁殖を意識した飼育環境では、オスとメスが安全に接触できるケージを準備する必要があります。

普段は単独飼育が基本のクレステッドゲッコーも、交尾の際には一時的に同居させることになります。

このとき、ケージサイズは30×30×45cm以上が目安です。

上下運動ができる高さがあると、ストレスを和らげる助けになります。

レイアウトは隠れ家となる植物やシェルターを複数配置し、お互いの視線を遮れるようにしておきましょう。

いきなり対面させると喧嘩になることもあるため、ケージ内の構造で適度に距離が取れる工夫が必要です。

温度と湿度の管理

繁殖には安定した温度・湿度管理が欠かせません。

基本的には通常の飼育と同様、日中25〜28℃/夜間22〜24℃前後、湿度は60〜80%を保ちます。

クーリングを行う場合はさらに低温に調整しますが、自然繁殖を狙う場合はこの範囲で十分です。

急激な温度変化や乾燥は繁殖成功率を下げる要因になるため、サーモスタットと加湿器などの器具を使って安定させるのが望ましいです。

光周期と活動リズム

クレステッドゲッコーは夜行性ですが、昼夜の光の変化にはある程度影響を受けています。

繁殖期を意識するなら、12時間の明暗周期を意識して照明を管理するのがおすすめです。

タイマー付きのLED照明などを利用すれば、一定のリズムを保つことができます。

また、季節感を再現するために春から初夏を意識した明るめのサイクルにすることで、繁殖意欲が高まりやすくなると言われています。

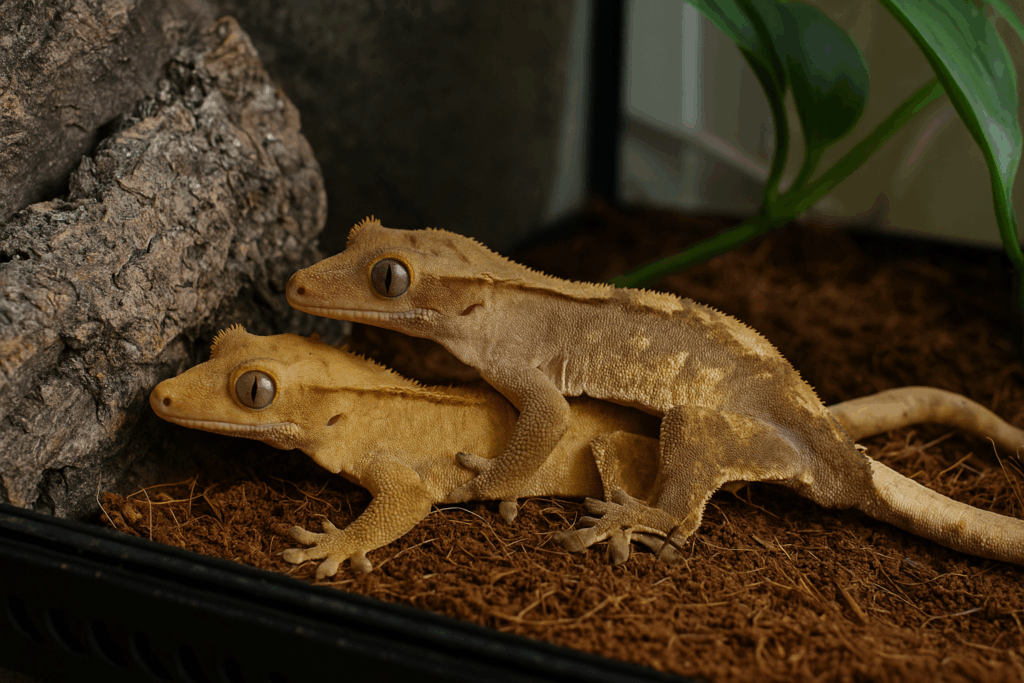

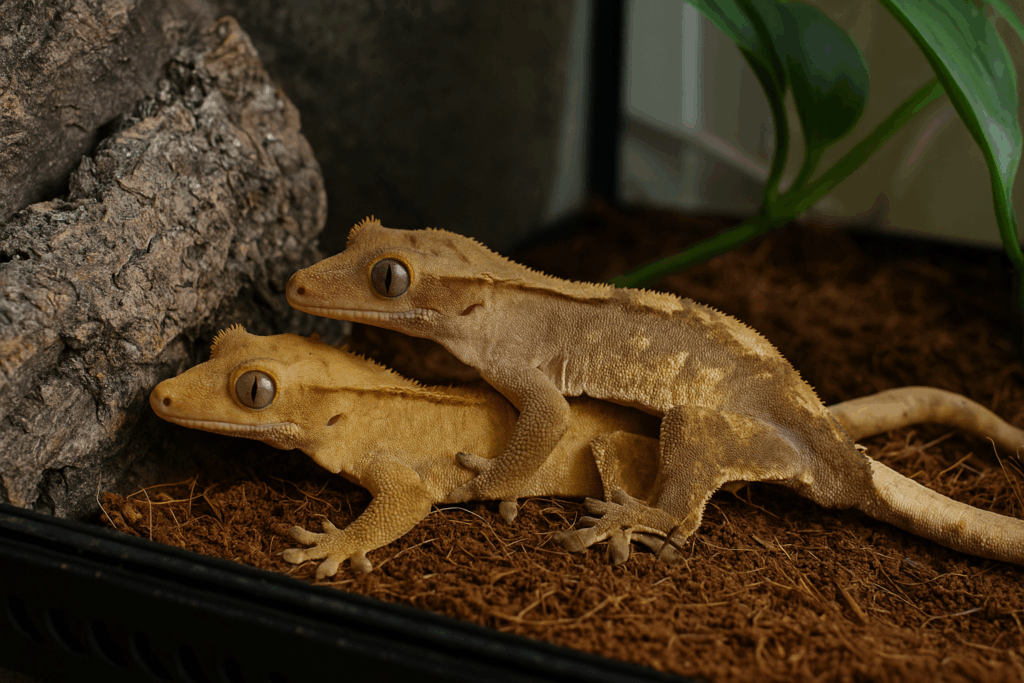

クレステッドゲッコーを交尾させる方法は?

クレステッドゲッコーを交尾させる方法としては、「自然に繁殖させる方法」と「クーリングを行う方法」があります。

それでは、1つずつ説明していきますね。

自然繁殖をさせる方法

自然繁殖とは、特別な環境の調整をせずに、ペアとなるオスとメスを同じケージで飼育し、そのまま交尾をさせる方法です。

この方法では、環境さえ整っていれば年中いつでも産卵することができ、飼い主が特別な管理をしなくても繁殖が可能になります。

そのため、手間が少なく初心者でも取り組みやすい方法と言えます。

ただし、メスは一度交尾するとその後もしばらく産卵を続ける性質があるため、適切な休息期間を設けないと体力を消耗し、栄養不足になるリスクがあります。

また、オスとメスを常に同居させていると、メスがストレスを感じることもあり、健康を維持するためには定期的に状態を確認する必要があります。

- 生後1年半以降が経ったオスとメスの個体を同じケージに入れる

- 数日同居させ、交尾を確認したら別居させる

- メスの産卵を待つ

クーリングを行う方法

クーリングは繁殖を意図的にコントロールする方法で、冬の間に一時的に温度を下げ、活動を抑えることで、自然界の繁殖サイクルに近づける手法です。

具体的には、気温を通常より低くし、日照時間を短くすることで代謝を下げ、繁殖を休ませる期間を作ります。

そして、春になると温度を戻し、活動が活発になったタイミングでペアリングを行うことで、効率よく健康な卵を産ませることができます。

この方法の利点は、メスがしっかりと休息を取ることができ、産卵の質が向上しやすいことです。

無理に繁殖を続けるのではなく、一定の休息期間を設けることで、卵の孵化率も安定しやすくなります。

しかし、クーリングを行うには温度管理が必要となり、手間がかかる点がデメリットになります。

個体によっては低温にストレスを感じることもあるため、慎重な観察が求められます。

- 温度を徐々に下げていき、夜間16℃、日中22℃まで下げる

- 水を切らさないように注意しながらエサを抜き、そのまま1ヶ月間放置

- 1ヶ月後、温度を元に戻してエサを与える

- オスとメスを同じケージに入れる

- 交尾を確認したら、別居させる

温度を下げるのは怖いですし、メスは卵をたくさん産まないといけないのでクーリングせずに適温でエサとカルシウムをたくさんとらせた方が良いと言うブリーダーさんもいらっしゃるようです。

時期は温度管理がしてあるのであれば11月から5か月間で行うことが多いようですが、飼育下であればクーリングから産卵までは1~2ヶ月で行うことが多いようです。

どちらの方法が良い?

どちらの方法が適しているかは、飼育者の経験や環境、そしてメスの体調によって異なります。

特にメスの健康を第一に考えるならば、たとえ自然繁殖を選んだとしても、一年のうちどこかで休息期間を設けることが重要になります。

繁殖を続けることでメスの負担が大きくなるため、適切な管理を心がけながら、状況に応じてクーリングの導入を検討するのが理想的です。

クレステッドゲッコーにも相性というものがあるようです。

もしどちらかが相手を激しく拒否していたり、喧嘩になりそうならすぐに引き離してあげてください。

また、産卵した後のメスは体力をとっても消耗しています。

中にはそのまま死んでしまう個体もいるようですので、産卵後のメスのケアはしっかりとしてあげてくださいね。

✅ 繁殖の効率を高めたい場合 → クーリングを推奨

✅ 自然な流れで手軽に繁殖させたい場合 → 自然繁殖でもOK

✅ メスの負担を考慮するなら、1年のうちどこかで繁殖を休ませるのが理想

一般的に、繁殖経験のあるブリーダーは 「クーリングを取り入れて計画的に繁殖」 することが多いですが、初心者の場合は 「自然繁殖から始め、メスの状態を見ながら調整」 するのが無難です。

クレステッドゲッコーは体力が落ちても産卵を続けるため、メスの健康を守るためにも 休養期間を意識する ことが重要です。

クレステッドゲッコーの交尾後~孵化までの流れ

交尾の確認とペアの分離

オスとメスを同居させたあと、交尾が確認できたら数日以内にペアを分けるのが基本です。

交尾後もオスがしつこくアプローチを続けると、メスがストレスを感じて体調を崩すことがあります。

交尾は、オスがメスの首元を噛んで固定するような体勢を取るため、行動をしっかり観察しておきましょう。

また、交尾後のメスはしばらくの間、オスと会わせないほうが安全です。

産卵に備える

交尾から約1ヶ月ほどで、メスは産卵を始めます。

その前に、メスのケージには湿らせた水苔やピートモスを入れた深めの容器(タッパーなど)を用意しておきましょう。

これが産卵床となります。

産卵は、1回に2個ずつ。健康な個体であれば約20日おきに2〜8回繰り返す場合があります。

ただし個体差もあるため、頻度や回数は必ずしも一定ではありません。

卵の取り出しと保温管理

卵を発見したら、産卵床ごと取り出し、インキュベーター(または保温ケース)で温度管理を行います。

このとき、卵の上下を動かさないように注意してください。移動前にマジックなどで上側に印を付けておくと安全です。

理想的な保温温度は26~28℃前後。

温度によって孵化する性別の比率が変わることも知られており、以下のような傾向があります:

- 32~33℃ → オスの確率が高い

- 27~31℃ → オス・メス混合

- 26℃以下 → メスが多くなる

この「温度依存性決定」は確実ではありませんが、参考にされる方も多いです。

キャンドリングによる卵の確認

保温を始めて数日経ったら、キャンドリング(卵に光を当てて内部を観察)を行い、発生が進んでいるか確認します。

赤く透けて血管が見える場合は順調に発育している証拠。

いつ採卵したかも忘れて放置してたクレスの卵しっかり育ってる🫡

— イトーワ (@DragonAsh_Kids) October 16, 2022

1ヶ月近く経ってて思い出したかのようにキャンドリング。

日付け書き忘れていつかもわからんから困ったなぁ

元気に生まれて来てください🙏#クレステッドゲッコー#オウカンミカドヤモリ#爬虫類 pic.twitter.com/s4KOzxKnlV

白く濁っていたり、凹んでいる卵は無精卵や死卵の可能性が高いです。

なお、卵を取り出してキャンドリングする際も、上下の向きを絶対に変えないように注意しましょう。

孵化のタイミング

順調に進めば、約40〜60日で孵化します。

環境や個体によっては70日以上かかることもあるため、すぐに諦めずにじっくり見守りましょう。

孵化が近づくと、卵に汗をかいたように水滴がついたり、へこみが出ることもあります。

その後、殻に小さな穴が開き、ベビーがゆっくりと外に出てきます。

無理に手を出さず、自然に任せてください。

孵化後の飼育方法について

無事に孵化したクレステッドゲッコーのベビーは、体長わずか5〜7cmほど。

とても繊細で、成体とは違った注意点が多くあります。

まず大切なのは、小さな身体に負担をかけない環境を用意すること。

通気性の良い小型ケースに、湿度を保てる床材(キッチンペーパーや水苔)を敷いて、湿度70〜80%・温度25〜28℃前後を保ちましょう。

また、餌付けに苦戦するケースも多いため、最初は小さな昆虫や練り餌を少量ずつ与えることが推奨します。

拒食や脱皮不全などのトラブルも起きやすく、こまめな観察と早めの対応が不可欠です。

孵化後すぐの時期は、成体以上に神経を使う育成期間となります。

クレステッドゲッコーのベビーの具体的な飼育方法については、以下のページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

クレステッドゲッコーのモルフについて

クレステッドゲッコーの魅力のひとつが、実に多彩な「モルフ(色や模様のバリエーション)」にあります。

繁殖を行ううえでも、モルフは見た目の個性だけでなく、遺伝の組み合わせによって生まれてくる個体の特徴を左右する重要な要素です。

たとえば、人気の高い「リリーホワイト」や「カプチーノ」といったモルフは、特定の遺伝子が関係しており、同じモルフ同士をかけ合わせた場合には注意すべき点も出てきます(例:致死遺伝など)。

また、「アザンティック」や「ダルメシアン」など、色素の有無や模様の出方によっても、繁殖の方向性や市場価値に影響が出ることがあります。

これらのクレステッドゲッコーのモルフの特徴や遺伝的な注意点について詳しく知りたい方は、以下の特集記事をご覧ください。

よくある質問(Q&A)

クレステッドゲッコーの繁殖について【まとめ】

クレステッドゲッコーの繁殖は、基本を押さえれば比較的挑戦しやすい分野ですが、そこには新しい命を迎える責任も伴います。

適切な時期・環境でのペアリング、メスの体調への配慮、卵やベビーの管理など、各ステップにおいて丁寧な対応が求められます。

また、モルフや遺伝の理解も重要な要素となるため、繁殖を始める前にしっかりと情報を集めておきましょう。

無事にベビーが誕生したときの感動は、飼育者にとって何ものにも代えがたい喜びです。

命を預かる覚悟を持ち、楽しくて責任ある繁殖ライフを送りましょう。

\ ついでにこれも読んでいけ。 /

いや、読んでくださいお願いします(土下座)