ボールパイソンはその穏やかな性格と美しい模様から、爬虫類飼育の入門種として非常に人気があります。

そんな中、「複数の個体を一緒に飼うことはできるの?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

実は、ボールパイソンの多頭飼いにはいくつかの注意点とリスクが伴います。

今回は、多頭飼いの可否やその難しさ、安全に飼育するための環境作りまで、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説します。

ボールパイソンの多頭飼いにそもそもメリットはあるの?

多頭飼いを考える方の中には、「一緒にいる様子が可愛いかも」「仲良く寄り添う姿が見られるのでは?」と期待する方もいるかもしれません。

しかし、ボールパイソンはそもそも他個体と交流する習性がない生き物です。

野生では完全に単独で行動し、交尾の時期以外に同種と関わることは基本的にありません。

つまり、多頭飼いによって個体同士の“面白いやりとり”や“癒される関係性”が見られることはまずありません。

繁殖目的でのペアリングを除き、ボールパイソンを複数飼う理由は「飼育効率」以外にはほぼ存在しないといっても過言ではありません。

特に、ペットとしての癒しや愛着を求めている場合は、多頭飼いに期待しすぎない方が良いでしょう。

ボールパイソンの多頭飼いは難しい?

ボールパイソンの多頭飼いには、複数の課題とリスクが伴います。

縄張り意識の強さ

まず挙げられるのが、縄張り意識の強さです。

ボールパイソンは単独生活を好む性質があり、同じ空間で複数飼うとストレスが増大し、食欲不振や健康悪化の原因になることがあります。

また、ケージ内の限られたスペースで個体同士が争う可能性も否定できません。

感染症のリスク

病気のリスクも高くなります。

一匹が感染症にかかった場合、他の個体に感染が広がる危険性があります。

繁殖リスクや性別によるトラブルも

多頭飼いで見落とされがちなのが、「オスとメスを一緒に飼うことで繁殖してしまうリスク」です。

ボールパイソンは、繁殖期になると自然と交尾行動を行うことがあり、意図せず卵を産んでしまうケースもあります。

特にメスの体調や栄養状態が万全でない場合、無理な産卵は体調不良や卵詰まりといった深刻なトラブルにつながることもあります。

また、オス同士であっても繁殖シーズン中は攻撃的になることがあり、縄張り争いや威嚇行動が見られるケースもあります。

性別の組み合わせによっては思わぬストレスや衝突を招くため、注意が必要です。

なお、「クーリング(冬眠に近い温度管理)をさせていないから繁殖しないはず」と考えてしまう方もいますが、クーリングなしでも繁殖行動に入るケースは十分にあります。

特に室温での飼育でも、季節の変化や気圧・湿度などの刺激によって繁殖スイッチが入ってしまうこともあり、「まさかうちで?」と驚く飼育者も少なくありません。

したがって、繁殖を望んでいない場合は性別の組み合わせにも細心の注意が必要です。

共食いの可能性はある?

ボールパイソンは本来、共食いをするような性質のヘビではありません。

しかし、多頭飼いにおいては「共食いのように見える事故」が発生する可能性はゼロではありません。

たとえば、給餌のタイミングで誤って他の個体に噛みついたり、体格差が大きい場合に一方が他方を獲物と誤認することがあります。

実際に、他個体を巻きつけてしまったという報告もまれに見られます。

共食いそのものが常態化するリスクは低いですが、「事故として起こりうる」という認識を持ち、給餌やレイアウト管理を徹底することが重要です。

これらのリスクを考えると、多頭飼いは慎重な準備と管理が必要不可欠です。

・ボールパイソンは縄張り意識が強い

・限られたスペース内で個体同士が争うリスク

・繁殖のリスク

・感染症が他の個体に広がるリスク

・共食いリスクは低いが事故で起きないとも言い切れない

多頭飼いがしやすい爬虫類との比較

ボールパイソンは基本的に単独飼育が推奨されますが、爬虫類の中には比較的多頭飼いに向いている種類も存在します。

たとえば、コーンスネークやアオダイショウなどのナミヘビの仲間は、比較的おとなしく、体格差がなければ短期間の同居も可能な場合があります。

ただし、それでも基本は単独飼育がベストです。

また、カーペットパイソンは気性が荒めでボールパイソンよりも多頭飼いには向きません。

ヘビ類で多頭飼育を成立させるのは、かなり難易度が高いと考えるべきでしょう。

一方、カメ(例:ミシシッピアカミミガメ)や一部のトカゲ(例:ヒョウモントカゲモドキ)は、ある程度のスペースを確保すれば多頭飼いが可能なこともあります。

ただし、爬虫類は基本的に群れを作る習性がないため、どの種であっても多頭飼いには細心の注意が必要です。

ボールパイソンを多頭飼いを成功させるための飼育環境の作り方

前項でも説明したようにボールパイソンの多頭飼いは非常に難しく、基本的にはNG寄りだと解釈してください。

ただし飼育環境を整えれば全く不可能という話ではありませんので、ここではボールパイソンの多頭飼いをするための飼育環境の整え方を解説します。

適切なケージサイズとレイアウトのポイント

多頭飼いを成功させるためには、ケージのサイズとレイアウトが重要です。

個体ごとに十分なスペースを確保する必要があり、ボールパイソンの体長に応じたケージを選びましょう。

1匹につき最低でもケージの長さが体長の1.5倍を目安にすると良いです。

また、隠れ家を複数設置することで縄張り争いを防ぎます。

レイアウトには、温度勾配を持たせることも大切で、片側に暖かいエリア、もう片側に冷たいエリアを配置し、それぞれの個体が好きな温度帯を選べるようにしましょう。

これにより、ストレスを軽減し、健康的な飼育環境を実現できます。

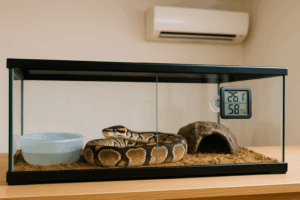

温度と湿度の管理:複数飼育における注意点

ボールパイソンの多頭飼いでは、温度と湿度の適切な管理が不可欠です。

ケージ内の温度は28〜32℃の範囲を保ち、温度勾配を作ることで個体が快適な場所を選べるようにしましょう。

湿度は50〜60%を維持するのが理想的ですが、これを複数飼育で均等に保つのは難しいため、湿度計を複数配置して定期的に確認することが重要です。

また、換気不足によるカビや細菌の発生を防ぐため、適切な空気循環も確保しましょう。

これらの管理を徹底することで、健康的な飼育環境を実現できます。

ちなみに私はタンスを改造して多頭飼いしております(笑)

・ケージ内の温度は28-32度の範囲

・湿度は50-60%

・カビや細菌の発生を防ぐため適切な空気循環の確保が必要

餌やりと健康管理のコツ

多頭飼いにおける餌やりは、個体ごとに確実に餌を与えることが重要です。

ボールパイソンは餌を奪い合うことがあるため、別々のスペースで給餌を行うのが安全です。

また、食べ残しがあるとカビや虫の発生を招くため、食後は必ずケージ内を清掃しましょう。

健康管理の面では、定期的に体重や食欲をチェックし、異変があれば早めに対処します。

特に、皮膚や目の異常、糞便の変化は病気の兆候となることがあるため注意が必要です。

・多頭飼いの際は個体ごとに確実に餌を与える

・餌を奪い合う事もあるので、別々のスペースで餌を与えるのが安全

多頭飼いを検討する際に知っておきたいこと

初期費用とランニングコストの具体例

ボールパイソンの多頭飼いにかかる初期費用は、個体数に応じて増加します。

必要なケージ、保温機材、隠れ家、湿度管理用品などの基本セットで1匹あたり1万~2万円が目安です。

ランニングコストでは、私の場合、電気代(保温器具やライトの使用)、餌代、床材の交換費用などが含まれ、月に1匹あたり約3000円~5000円が必要です。

これらの費用を事前に計算し、予算を確保しておくことが成功の鍵です。

多頭飼いに適したボールパイソンの選び方

多頭飼いを検討する際は、健康で性格の穏やかなボールパイソンを選ぶことが重要です。

まず、同じサイズや年齢の個体を選ぶことで、餌の奪い合いやストレスを最小限に抑えられます。

また、購入前に信頼できるブリーダーやショップから、健康状態のチェックを受けた個体を選び、同時に飼育目的に合った色や模様の品種を選ぶことも飼育の楽しみを広げます。

さらに、多頭飼いでは一度に複数の個体を迎え入れるのではなく、慎重に1匹ずつ飼育環境に馴染ませるのが理想的です。

ボールパイソン多頭飼いの体験談とよくあるトラブル例

私自身、1匹から飼い始めて可愛さのあまり多頭飼いに踏み切ったのですが、すぐに「個体ごとの性格の違い」に直面しました。

特に印象的だったのは、2匹目を迎えて1ヶ月ほど経った頃。

お互いに無関心のように見えたのに、ある日片方が急に餌をまったく食べなくなったのです。

環境温度や湿度にも問題はなかったため、原因は「隠れ家の取り合いによるストレス」だと気づきました。

SNSや掲示板でも、以下のようなトラブルがしばしば報告されています。

- 隠れ家の奪い合いによるストレスや軽い咬傷

- 一方だけが餌を食べ続け、もう一方が拒食に陥る

- 個体差による排泄リズムのズレでケージがすぐ汚れる

- ある日突然の威嚇や噛みつき行動が見られる

いずれも「最初はうまくいっていた」「仲良く見えていた」という共通点があります。

つまり、ボールパイソンの多頭飼いは短期間の様子だけで判断せず、長期的な視点で観察し続けることが重要です。

こうした実体験や他の飼育者の声を参考にしながら、無理のない範囲で飼育環境を整えていくことが、成功のポイントになります。

まとめ:ボールパイソン多頭飼いのポイント

ボールパイソンの多頭飼いを成功させるには、事前の知識と入念な準備が重要です。

まず、個体の生態や性格を理解し、適切な飼育環境を整える必要があります。

個別のケージや隠れ家を準備し、ストレスを軽減する工夫をしましょう。

さらに、健康管理のために日々の観察を欠かさず、病気や異変を早期に察知するスキルが求められ、費用や手間を計算し、長期的な飼育計画を立てることで、多頭飼いのリスクを最小限に抑えられます。

そして、ボールパイソンの多頭飼いを始める初心者は、まず1匹から飼育をスタートするのがおすすめです。

1匹の飼育経験を通じて、餌やりや温湿度管理など基本的なケアを習得できます。

私も1匹から初めて、1年後に可愛すぎて3匹購入してしまいました、、、

また、複数飼育を考える際は、個別のケージを準備し、個体ごとに健康状態を定期的に確認する習慣をつけましょう。

さらに、無理のないペースで飼育環境を整えることで、安心してペットライフを楽しむことができること間違いないです!