クレステッドゲッコーは飼育しやすく人気のペットですが、動かなくなったとき「もしかして死んだのでは…?」と不安になる飼い主さんも多いです。

クレステッドゲッコーは「死んだふり」と呼ばれる擬死行動の場合もあり、判断は簡単ではありません。

本記事では、クレステッドゲッコーが本当に死んでしまったかどうかの見分け方から、万が一の対処方法、さらには健康管理のポイントまで詳しく解説します。

クレステッドゲッコーの飼育方法総合まとめについてはこちらを参照してください。

👉👉クレステッドゲッコーの関連記事一覧を開く🦎

クレステッドゲッコーの関連記事一覧

【生態】

・クレステッドゲッコーの寿命について

・クレステッドゲッコーは尻尾が再生しない?

・クレステッドゲッコーが潜るのは問題?

【飼育】

・クレステッドゲッコーのベビー飼育方法

・クレステッドゲッコーのレイアウトおすすめ

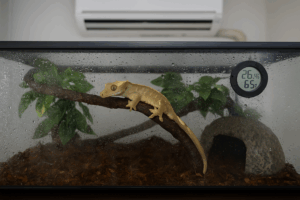

・クレステッドゲッコーの温度と湿度管理

・クレステッドゲッコーの床材のおすすめ

・クレステッドゲッコーにシェルターは必要?

・クレステッドゲッコーに観葉植物は必要?

・クレステッドゲッコーの餌の頻度と種類

・クレステッドゲッコーは多頭飼いできる?

【繁殖・モルフ】

・クレステッドゲッコーの繁殖

・クレステッドゲッコーのモルフ

・クレステッドゲッコーのタイガー

・クレステッドゲッコーのホワイトナイト

・クレステッドゲッコーのカプチーノ

・クレステッドゲッコーのアザンティック

・クレステッドゲッコーのリリーホワイト

・クレステッドゲッコーのダルメシアン

・クレステッドゲッコーのハーレクイン

【トラブル】

・クレステッドゲッコーの臭い対策

・クレステッドゲッコーが死んだ・死んだふり?

クレステッドゲッコーが死んだかどうかを判断する方法

クレステッドゲッコーの「死んだふり」との違いは?

クレステッドゲッコーは繊細な性格をしており、強いストレスや恐怖を感じると「死んだふり(擬死)」をすることがあります。

これは敵に襲われたときなどに体を固めて動かなくなる防御反応で、一見すると本当に死んでしまったように見えるため、飼い主を驚かせることがあります。

しかし、「死んだふり」と「死亡状態」には明確な違いがあります。

死んだふりの場合は、しばらく時間が経つと自発的に動き出すことが多く、よく観察すると目が動いたり、微細な呼吸の動きが見られます。

体温も保たれており、皮膚にしっとりとした弾力があるのも特徴です。

一方で、本当に死んでしまっている場合は呼吸が完全に止まり、体は冷たく硬直していきます。

目も乾いてくぼみ、口の中は灰色や紫色に変色することがあります。

判断が難しいときは、慌てて動かさずに静かに様子を見守りましょう。

それでも動きが見られない場合は、早めに爬虫類に対応している獣医師に相談するのが安心です。

クレステッドゲッコーが死んでしまったかどうかを見極めるには、いくつかのポイントを確認する必要があります。

クレステッドゲッコーが死んだかどうかを判断するチェックポイント

- 動きがあるかどうか:触れてもまったく反応しない場合は注意が必要です。

- 呼吸の有無:お腹の動きが止まっているときは、鏡で曇りを確認すると確実です。

- 体温や質感:冷たく硬くなっていれば、すでに死亡している可能性が高いです。

- 目の状態:乾いてくぼみ、白く濁っている場合は要注意です。

- 口の中の色:健康ならピンク色、死後は灰色や紫色に変わります。

- 死後硬直の有無:体がカチカチに固まり、関節が動かなくなっていたら死亡の可能性が高いです。

クレステッドゲッコーが死んでしまった場合の対応

クレステッドゲッコーが死んでしまった場合、処理方法はいくつかあります。

一般的なものから、少数派の方法まで紹介します。

燃えるゴミとしての処理

まず、最も一般的なのは自治体のルールに従って処理する方法です。

多くの地域では、小動物は「燃えるゴミ」として処理することができます。

ただし、自治体ごとにルールが異なるため、事前に役所や清掃センターに問い合わせて確認するのがよいでしょう。

適切な袋に入れ、新聞紙などで包んで処理するのが一般的です。

長く家族のように一緒に過ごしてきたペットの処理方法としては残酷なようではありますが、ほとんどコストがかからず簡易的であるという点から最も選ばれている処理方法です。

火葬業者への依頼

次に、ペット火葬業者に依頼する方法もあります。

クレステッドゲッコーのような小動物でも対応してくれるペット霊園や火葬サービスがあり、合同火葬や個別火葬を選べます。

個別火葬では遺骨を返してもらえることが多く、自宅で供養することも可能です。

ペットを家族の一員として考えている人には、この方法が適しています。

自宅庭への埋葬

もうひとつ、自宅の庭に埋葬する方法も一般的です。

庭の土に穴を掘り、ゲッコーを布や紙で包んで埋めることで、自然に還すことができます。

ただし、腐敗や野生動物に掘り返されるリスクがあるため、しっかりと深く埋めることが大切です。

埋葬する際の注意点

- 深く掘る(最低でも30~50cm)

浅く埋めると、野生動物(猫、カラス、アライグマなど)に掘り返されるリスクがあります。また、病原菌が地表に出るのを防ぐためにも、十分な深さが必要です。 - 布や紙に包む(プラスチックはNG)

プラスチックやビニール袋に入れると分解されにくく、土壌環境に悪影響を及ぼす可能性があります。自然分解される布や紙に包んで埋めるのがベストです。 - 石や植木を目印にする

もし後で掘り返したくない場合は、埋めた場所に石を置くか、植物を植えるとよいでしょう。これにより、無意識に掘り返してしまうリスクを防げます。

なお今回はクレスが爬虫類であるため埋葬も可能ですが、両生類(カエルやサンショウウオなど)に関しては、カエルツボカビ症などの病原菌が広がるリスクがあるため、(火葬なしでの)埋葬はNGです。

土壌や水系を通じて他の生物に感染する可能性があるためです。

一方で、爬虫類(クレステッドゲッコーなど)に関しては、現時点で特定の土壌を介して広がる感染症はあまり報告されていません。

ただし、サルモネラ菌は爬虫類の体内に潜んでいることがあり、埋葬することで周囲に広がる可能性はゼロではありません。

手元供養

少数派の方法として、手元供養をする人もいます。

火葬後に遺骨をペンダントやカプセルに入れて持ち歩く人もいれば、家の中に小さな祭壇を作って供養する人もいます。

また、骨壺に入れず、粉末状にして庭や鉢植えに撒き、植物とともに育てる方法もあります。

剥製や標本に

もうひとつの珍しい方法は、剥製や標本にすることです。

ペットの姿を残したい人の中には、剥製師に依頼して剥製にしたり、骨格標本として保存する人もいます。

ただし、日本では爬虫類の剥製を作る業者が少なく、手間や費用がかかるため、かなり珍しい選択肢です。

さらに、一部の研究機関や博物館では、標本として寄贈することもできます。

これは非常に稀なケースですが、クレステッドゲッコーのようなエキゾチックアニマルを研究対象とする機関では、標本として引き取ることもあるようです。興味がある場合は、事前に問い合わせてみるとよいでしょう。

注意点

どの方法を選ぶにしても、適切な衛生管理が必要です。

特に自宅で保管する場合は、腐敗が進まないよう速やかに処理することが重要です。

冷蔵庫や冷凍庫で一時的に保管する人もいますが、衛生上の問題があるため、長期間の保管は避けるべきです。

最後に、ペットを失った悲しみは深いものですが、適切な方法で見送ることで、少しでも気持ちが落ち着くかもしれません。

自分や家族にとって最適な方法を選んでください。

クレステッドゲッコーの健康を守る基本と、異変時の相談先

クレステッドゲッコーの命を守るためには、特別な知識よりも「基本をきちんと続けること」が大切です。

クレステッドゲッコーにとって適切な温度・湿度を保ち、バランスの良い食事と清潔な水を与える。

そして、食欲や行動、排泄など日々の様子をよく観察し、小さな異変でも早めに気づくことが何よりの予防になります。

もし体調不良や生死の判断が難しい場合は、迷わず爬虫類対応の動物病院に相談しましょう。

診察時は、症状の記録や写真・動画を用意しておくと、より正確な診断に繋がります。

焦らず、丁寧に対処することがゲッコーの命を救う第一歩です。

まとめ:クレステッドゲッコーの生死判断と適切な対応

クレステッドゲッコーが動かなくなった場合、それが死んだふりなのか本当に死んでしまったのかを見極めるには、呼吸や体温、目や口の状態など複数のサインを丁寧に確認することが大切です。

万が一の場合でも、火葬や埋葬など、飼い主の気持ちに寄り添った対応が可能です。

日頃から健康管理や環境整備を意識することで、こうしたトラブルを未然に防ぐこともできます。

正しい知識と愛情を持って、ゲッコーとの時間を大切に過ごしてください。

\ ついでにこれも読んでいけ。 /

いや、読んでくださいお願いします(土下座)