「普段はじっとしていることが多いボールパイソンが、急にケージ内をウロウロ動き回るようになった…」そんな様子を見て、不安になった飼い主さんも多いのではないでしょうか。

本来おとなしく、あまり活動的ではないとされるボールパイソンですが、実は“動き回る”ことにもきちんと理由があります。

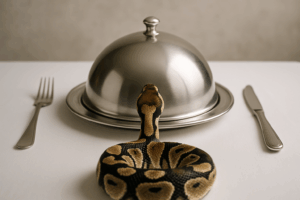

この記事では、ボールパイソンが活発になるタイミングやその原因を詳しく解説し、飼育環境の見直しが必要なケースと、そうでない自然な行動との見分け方も紹介します。

「この動き、大丈夫なの?」と不安な方に向けて、判断のヒントをお伝えします。

ボールパイソンは基本的にあまり動かない生き物

ボールパイソンは、一般的におとなしく、あまり動き回らない性質をもったヘビです。

昼間はじっとしていることが多く、シェルターの中でとぐろを巻いて静かに過ごしている姿が見られます。

そのため、ボールパイソンが動かない!と心配される初心者の飼育者さんもたくさんいらっしゃいます。

これは、彼らが「夜行性」の生き物であるためです。

昼間は外敵から身を守るために動かず、夜間になってようやく活動を始めるという生活スタイルを持っています。

また、警戒心の強いボールパイソンにとって、「動かない」というのは安心している証でもあります。

逆に、頻繁に動き回る様子が見られる場合、何かしらの原因がある可能性が高く、注意深く観察する必要があります。

もちろん、動くことがすべて悪いわけではなく、時間帯や環境の変化によって一時的に活発になることもあります。

ボールパイソンが動き回る主な理由

ボールパイソンがケージ内を頻繁に動き回る場合、その理由はさまざまです。

自然な行動であるケースもあれば、飼育環境や体調に問題があるサインであることもあります。

ここでは代表的な理由を順番に見ていきましょう。

夜間や明け方など活発になる時間帯だから

ボールパイソンは夜行性のため、日中はじっとしていても、夜になると動きが活発になります。

とくに明け方や夕方以降にウロウロと動くのは、自然な行動と考えて問題ありません。

ただし、ケージの照明が強すぎたり、昼夜のリズムが狂っていたりすると、活動時間がズレることもあります。

照明のオン・オフや部屋の明るさにも気を配ってあげると、より落ち着いた生活リズムを保ちやすくなります。

お腹がすいて餌を探している

空腹を感じたボールパイソンは、餌を探すようにケージ内を動き回ることがあります。

これは非常にわかりやすいサインで、餌やりのタイミングが来ているか、餌の量が足りていない可能性があります。

お腹空いてるみたいでかなり動き回る#ボールパイソン#キャンディーノ#爬虫類#爬虫類好きと繋がりたい pic.twitter.com/LN6UAZcZWS

— toshi (@toshileopa) July 21, 2019

とくに餌やりの周期を把握していて、次回の給餌が近い場合には、この動きが見られやすくなります。

ただし、餌の与えすぎも肥満の原因になるため、欲しがるからといって毎回与えるのは避け、ボールパイソンにとっての適切な餌の頻度と量を守ることが大切です。

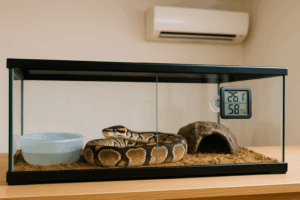

温度や湿度が適切でない

ボールパイソンの飼育ケージの温度や湿度が不適切だと、ボールパイソンは落ち着けず、動き回ることで環境の「ちょうどいい場所」を探そうとします。

温度が低すぎると体温が維持できず、高すぎると脱水やストレスの原因になります。

理想的な温度は、ホットスポットで30℃前後、クールスポットで25℃前後です。

湿度も50~70%程度が推奨されており、脱皮前にはやや高めの湿度が必要です。

湿度が低い状態が続くと脱皮不全を引き起こし、その不快感から落ち着きがなくなることもあります。

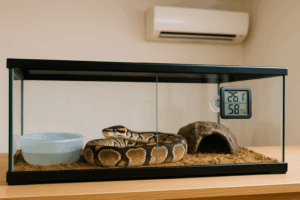

シェルターが合っていない・安心できない

隠れ家(シェルター)がない、あるいはサイズが合っていない場合、ボールパイソンは安心できずにケージ内をソワソワと動き回ることがあります。

理想的なシェルターは、「狭すぎず・広すぎず・暗くて静か」な場所。頭から体全体がすっぽり入って、まわりがしっかり囲まれているような形状が好まれます。

また、ケージの設置場所が騒がしかったり、強い光が差し込むような場所にあると、安心できずに動き回る原因となります。

発情期やストレスが影響している

オスのボールパイソンは、発情期に入ると落ち着きを失い、活発に動き回ることがあります。

とくに周囲に他の個体(とくにメス)の匂いを感じたときには、繁殖行動の一環として探索が始まります。

また、飼い主の頻繁なハンドリング、掃除のタイミング、急な模様替えなどもストレスになり、行動に変化が表れることがあります。

これらは一時的な場合もありますが、長期間続く場合は環境の見直しが必要です。

こんなときは注意!ボールパイソンの異常な動きのサインとは?

ボールパイソンが動き回ること自体は、必ずしも悪いことではありません。

しかし、動き方や他の症状をあわせて観察することで、「これは何かおかしいかも」と気づけることもあります。

以下のような動きが見られる場合は、飼育環境や健康状態を慎重にチェックしましょう。

- 体をケージにこすりつけるように動き回っている

これは脱皮の前兆であることもありますが、脱皮が始まらずに長く続く場合、湿度不足や皮膚病の可能性があります。 - 暴れるように動き回る・激しくケージにぶつかる

外に出ようと必死になっている様子が見られる場合は、強いストレスやケージ内の異常(熱すぎる・冷たすぎる・騒音など)が原因の可能性が高いです。 - 長時間休まずに動き続けている

夜間に少し動く程度なら自然な行動ですが、何時間も落ち着かずにウロウロしている場合は、落ち着ける環境が整っていないか、病気による不快感があるかもしれません。 - 動き回るだけでなく、食欲がない・脱皮がうまくいかないなどの症状がある

複数の異常が重なっているときは、個体の体調に何か問題が起きている可能性があります。

早めに爬虫類に詳しい獣医に相談するのが安心です。

ボールパイソンを落ち着かせるために飼い主ができる対処法

ボールパイソンが頻繁に動き回っている場合、まずは慌てずに落ち着いて状況を確認しましょう。

動きの原因が明確であれば、それに応じた環境調整をするだけで自然と落ち着いてくれることも多いです。

ここでは、飼い主ができる基本的な対処法を紹介します。

ケージの温度と湿度を再確認する

ホットスポットとクールスポットがしっかり分かれているか、温度が極端に高すぎたり低すぎたりしないか確認しましょう。

湿度も脱皮前後を中心に適切に保つことで、不快感を減らせます。

シェルターの見直しと配置変更

安心できる隠れ家がないと、落ち着きません。

体に合ったサイズのシェルターを設置し、ケージの中でも騒がしくない場所に配置することで、行動が安定することがあります。

給餌スケジュールの調整

「お腹がすいて動いている」場合は、ボールパイソンの餌の頻度や量を見直すとよいでしょう。

特に成長期や寒暖差の激しい季節は、食欲に変化が出やすいです。

ストレス要因を取り除く

飼い主によるハンドリングの頻度が多すぎたり、掃除や模様替えが頻繁すぎると、ヘビにとっては落ち着けない原因になります。

必要最低限の接触にとどめて、静かな環境を整えましょう。

異常が続くなら病院へ

温度・湿度・餌・環境のすべてを調整しても落ち着かない場合や、他の症状も見られる場合は、無理に様子見をせず、爬虫類を診られる動物病院で相談するのが安心です。

まとめ

ボールパイソンがケージ内を動き回るのは、「夜行性の習性による自然な行動」である場合もあれば、「何らかの不快感やストレスによる異常行動」であることもあります。

とくに、温度・湿度の不備、シェルターの不在、空腹、発情、環境の変化などがきっかけとなることが多いため、まずは飼育環境の見直しから始めてみましょう。

単に「よく動いてるなあ」で済ませず、その動きがいつから・どのくらいの頻度で・どんな様子かをしっかり観察することが大切です。

少しの違和感が、大きな不調の前兆であることもあります。

不安なときは、一人で抱え込まず、飼育仲間の意見を聞いたり、動物病院で相談するのも良い判断です。

ボールパイソンが安心して過ごせる環境づくりを心がけましょう。