「ボールパイソンにダニがついたかもしれない…」

そんな不安を感じたことはありませんか?

ダニは爬虫類にとって非常にやっかいな寄生虫で、放置すれば健康を大きく損なう原因になります。

特に皮膚に寄生する「ヘビダニ」は血を吸うことで栄養を奪うだけでなく、感染症のリスクも高めてしまいます。

本記事では、ボールパイソンにダニがついた場合の見つけ方や対処法、予防策まで詳しく解説します。

初心者の方でもすぐに実践できるよう、できるだけわかりやすく紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

ボールパイソンにダニがつくとどうなる?

ダニはボールパイソンの健康に悪影響を与える

ダニはボールパイソンの体表に寄生し、血を吸うことで栄養を奪います。

わずかな寄生であれば元気に見えることもありますが、実際にはじわじわと体力を削られている状態です。

特に幼体や体力の落ちている個体では、数匹のダニでも深刻な影響を与えることがあります。

食欲不振、動きが鈍くなる、脱皮不全などのトラブルを引き起こす場合もあります。

放置するとどうなる?ダニが媒介する病気とは

ダニの恐ろしい点は、血を吸うだけではありません。

ダニはさまざまな細菌やウイルスを媒介し、感染症を引き起こすリスクも抱えています。

特に注意したいのは、「ヘビダニ」と呼ばれる外部寄生虫です。

放置していると個体の健康状態が悪化し、最悪の場合、命にかかわることもあります。

また、繁殖力が非常に強く、ケージ内で爆発的に増殖してしまうこともあるため、早期発見・早期対応が重要です。

ボールパイソンにダニがついたか確認する方法

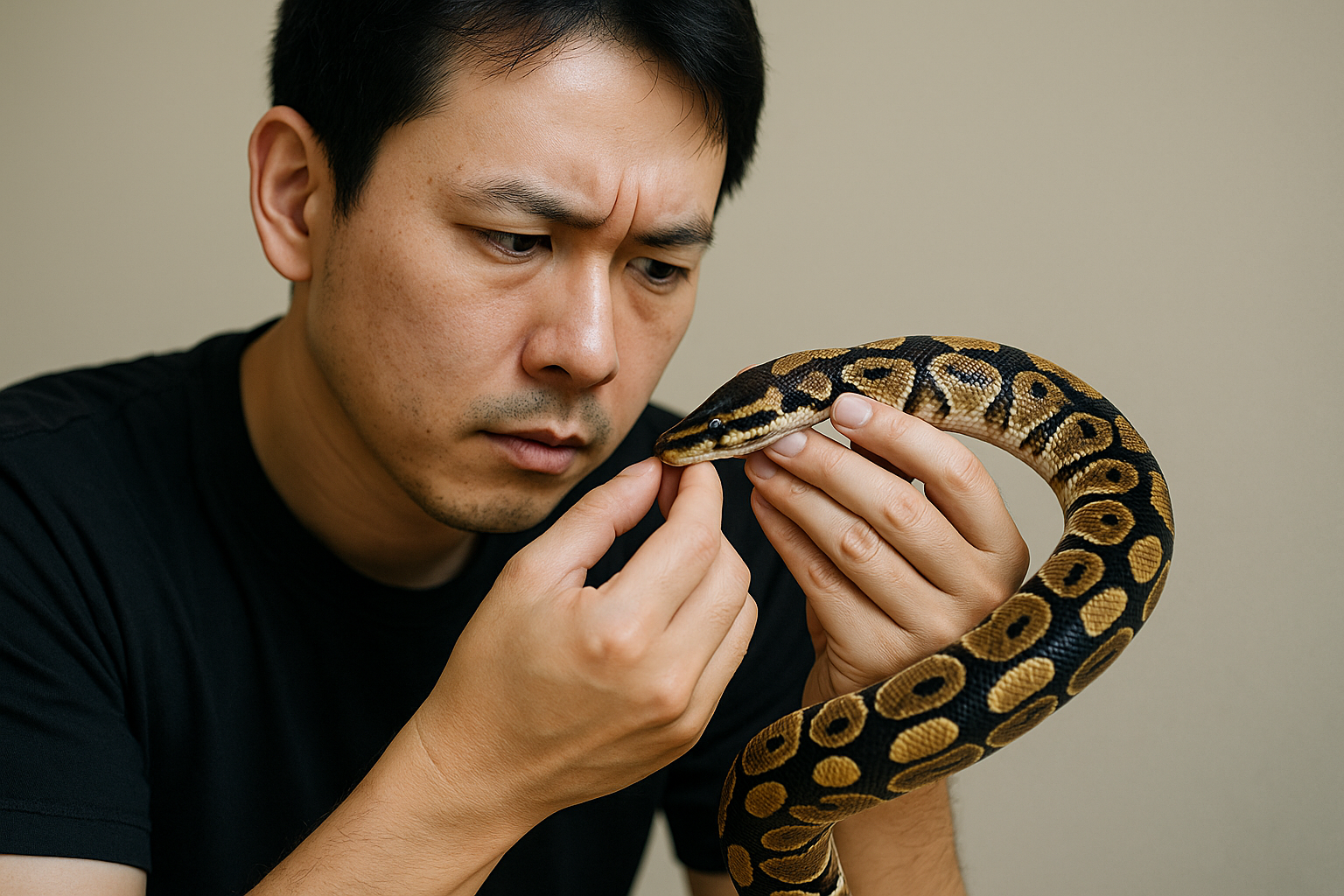

体表や目の周りをチェック

まずは、ボールパイソンの体表全体をゆっくり観察してみましょう。

ダニは小さく黒っぽい点のように見えることが多く、目の周囲や顎の下など、皮膚が柔らかく血流の多い場所に寄生しやすいです。

とくに目のフチや口のまわりは要チェック。

動く小さな黒い点が見つかった場合、それはダニかもしれません。

ルーペを使うと確認しやすくなります。

鱗の隙間・下腹部などの見逃しやすいポイント

ダニは鱗の隙間や裏側に潜り込んで隠れていることもあります。

特に体の下面(お腹側)や尾の付け根付近、総排泄孔まわりなどは見落とされがちです。

また、水皿に浮かんでいる黒っぽい点がダニだったというケースも少なくありません。

定期的に水皿もチェックしておくと、異変に気づきやすくなります。

ボールパイソンにダニを見つけたときの対処法

まずは隔離!他の個体にうつさないために

複数の爬虫類を飼っている場合、まずやるべきは「隔離」です。

ダニは接触やケージ用品の共有を通じて簡単に移動します。

発見したボールパイソンは、すぐに別のケージやプラケースに移し、他の個体との接触を避けましょう。

また、その際に使ったピンセットや手袋なども使いまわさず、洗浄や消毒を徹底してください。

駆除薬を使う方法

ダニ駆除スプレーや薬剤を使用するのが、最も確実で手早い方法です。

蛇や爬虫類専用の物はなかなか見つからない(現時点では存在しないかも?)と思うので、犬猫等のペット用を利用されることが多いです。

直接ボールパイソンに吹きかけるタイプとケージ内に使用するタイプがあります。

ただし、薬剤の使用時は以下の点に注意が必要です。

- 目や口にかからないようにする

- 脱皮中の個体には避ける

- 使用後は必ず換気をする

駆除薬は1回では完全にダニを除去できないこともあるため、数日おきに再処理が必要です。

ピンセットで1匹ずつ取り除く

特徴:安全性が高く、個体に負担が少ないが、手間と根気が必要。

- ボールパイソンを落ち着かせる

軽くハンドリングしてリラックスさせる。暴れると危険なので、焦らずに。 - 先の丸いピンセットを準備する

トゲのある金属ピンセットは皮膚を傷つけやすいため、できるだけ先が丸く滑らかなものを使用しましょう。

爬虫類専用のピンセットがおすすめです。 - ダニを1匹ずつ摘まんで除去

ダニの胴体をつぶさないよう、できるだけ根元(口器あたり)をつかんで静かに引き抜くようにします。

中途半端に潰してしまうと、ダニの口だけが皮膚に残ることがあり、炎症や感染の原因になります。 - 除去したダニは密閉容器に捨てるか処分

捨てる前にアルコールなどで確実に殺虫し、再発を防ぎましょう。

注意点

- 繁殖して大量発生している場合、すべて手作業で除去するのは不可能です。

あくまで初期段階の少数寄生時の方法です。 - 取りきれないケースでは、他の方法(駆除薬や温浴)との併用が推奨されます。

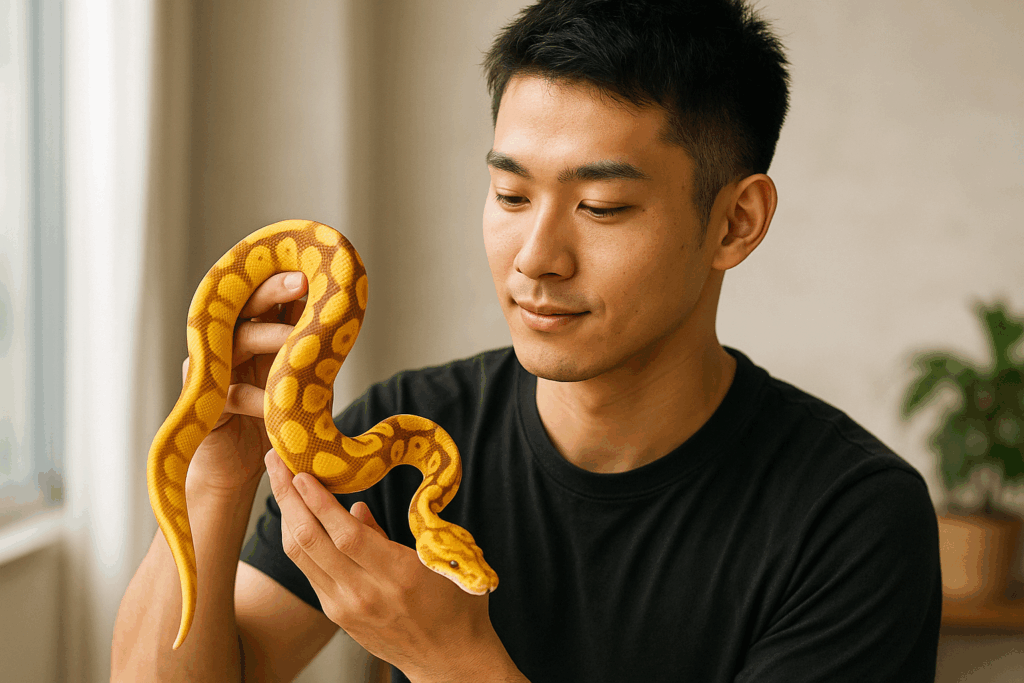

温水浴(ぬるま湯浴)でダニを落とす方法

特徴:比較的簡単で効果的。ただし、体調や水温管理には注意。

手順

- 35℃前後のぬるま湯を準備

人肌よりやや温かい程度のぬるま湯を、浅いタッパーやケースに用意します。

※熱すぎると低温火傷を起こすため、必ず温度計で計測するようにしましょう。 - 個体をゆっくりと浸ける

ボールパイソンの頭が出る程度の水位に調整し、5〜10分ほどゆったりと浸からせます。

暴れるようなら無理はせず中止を。 - ダニが浮いてきたらピンセットで除去

水中でダニの動きが鈍り、皮膚から浮いてくることがあります。

確認できればピンセットで取り除きます。 - 終了後はしっかり乾燥させる

体が濡れたままだと体温低下や皮膚トラブルの原因になるため、清潔なタオルでやさしく水気を拭き取り、保温の効いたケージに戻しましょう。

注意点

- 脱皮中や衰弱時は避けるのが無難です。

- 繰り返す場合でも、1日1回5〜10分程度が限度。やりすぎはストレスになります。

- 水の交換や容器の消毒も忘れずに。再寄生を防ぐため、温水浴後はケージの掃除も必須です。

お酢を使う方法(※あくまで応急処置)

お酢にはダニの呼吸を妨げる作用があり、一時的に動きを弱らせる効果があるとされています。

方法としては以下の通りです。

- 水で2〜3倍に薄めた酢(米酢や穀物酢)を布に染み込ませる

- ダニが寄生している部分をやさしく拭く

- その後、濡れタオルなどできれいに拭き取る

ボールパイソンにダニが発生する原因とは?

野外採取した床材や流木からの持ち込み

もっとも多い原因のひとつが、自然素材からのダニの侵入です。

野外で拾った落ち葉や流木、石などには、目に見えないダニやその卵が付着していることがあります。

これらを十分に殺菌せずにケージに入れてしまうと、そこからダニが繁殖してしまうおそれがあります。

見た目は自然でおしゃれでも、自然物を使う際は熱湯消毒や冷凍処理などの殺虫処理を徹底しましょう。

他の爬虫類からの持ち込み

新たにお迎えした爬虫類がすでにダニを持っていたというケースもあります。

外見上は健康に見えても、ダニが鱗の隙間に隠れていることがあり、同じ部屋に置いただけで他の個体に移ってしまうことも。

新しい個体を迎える際は、最低でも1〜2週間の隔離観察期間を設けることが大切です。

ケージ内の掃除不足・湿度過多

ダニは湿気の多い環境を好みます。

ケージの掃除を怠ったり、湿度が高い状態が続いたりすると、ダニにとって格好の繁殖場になってしまいます。

特に水皿のまわりや床材が常に湿っている場合は要注意。

フンや食べ残しの掃除もこまめに行い、湿気がこもりすぎない清潔な環境を心がけましょう。

ダニを予防するための飼育環境とは?

ケージ内の清潔管理と床材交換

ダニ予防の基本は「清潔さの維持」です。

フンや脱皮殻、食べ残しなどは放置せず、毎日確認して取り除くことが大切です。

また、床材はダニの隠れ家になりやすいため、定期的な交換を行いましょう。

新聞紙やペットシーツなどの簡易的な床材なら、ダニの発見もしやすく清掃もラクです。

木材系やヤシガラなどを使う場合は、ダニの繁殖リスクがあることを念頭に、こまめな交換が必要になります。

新しく迎えた個体は隔離観察

新規導入した爬虫類は、たとえ健康そうに見えても必ず隔離期間を設けてください。

期間の目安は1〜2週間で、その間にダニの有無や体調を観察します。

このとき、使用する道具も分けるとベスト。

ピンセットや水皿、床材なども共用せず、念のため触った後は手洗い・アルコール消毒を徹底しましょう。

ダニの繁殖を防ぐ湿度・温度の工夫

ダニは高温多湿の環境で活発になります。

ボールパイソンに適した湿度は50〜70%程度とやや高めですが、過剰な湿気は避けるべきです。

水入れの水がこぼれていないか、ケージ内にカビ臭さがないかなど、日々の様子をチェックし、通気性の良い環境を保ちましょう。

冬場の保温も、ヒーターの使いすぎによる蒸れに注意が必要です。

どうしても駆除できないときは?

自力での駆除がうまくいかない、何度も再発する、個体の体調が悪化している──

そんな場合は迷わず爬虫類に対応している動物病院を受診しましょう。

一般的な犬猫の動物病院では対応が難しいこともあるため、事前に「エキゾチックアニマル診療可」や「爬虫類診療対応」と明記されている病院を探すのがポイントです。

問診時には、

・いつ頃からダニが発生しているか

・何匹飼っていて、他個体の様子はどうか

・どんな駆除方法を試したか

といった情報を伝えておくと、診断がスムーズになります。

まとめ

ボールパイソンにとってダニは見過ごせない寄生虫です。

血を吸って体力を奪うだけでなく、病気の原因にもなりかねません。

特にヘビダニは爆発的に増殖するため、早期発見・早期駆除が何より重要です。

今回ご紹介したように、体表のチェックや水皿の観察、清掃の徹底など、日ごろからのケージ管理がダニ予防の基本です。

また、野外素材の使用や新しい個体の導入には、リスクを理解したうえで慎重に対応しましょう。

もし自力での駆除が難しい場合は、爬虫類に詳しい動物病院の力を借りるのが最善の手段です。

ボールパイソンの健康を守るためにも、普段からの観察と環境づくりをしっかり行っていきましょう。