ボールパイソンが突然まったく動かなくなった――。

そんなとき、飼育者としては「具合が悪いのでは?」「ストレスを感じてる?」と心配になるものです。

ですが、実はボールパイソンというヘビは、もともとじっとしている時間がとても長い生き物。

必ずしも「動かない=異常」ではありません。ただし、中には環境の変化や体調不良が原因で動かなくなるケースもあるため、注意が必要です。

この記事では、ボールパイソンが動かない理由と、その見極め方、必要な対処法について詳しく解説します。

ボールパイソンが動かないのは異常?それとも普通?

基本的にあまり動かない性質のヘビ

ボールパイソンは、もともとあまり活発に動き回るタイプのヘビではありません。

野生下でも獲物を探して頻繁に移動するのではなく、じっと身をひそめて、チャンスが来たときだけ素早く動く「待ち伏せ型」のハンターです。

そのため、飼育下でも1日の大半をシェルターの中やケージの隅で静かに過ごします。

初めてボールパイソンを飼育する方からすると「全然動かないけど大丈夫?」と驚くこともありますが、これはごく自然な行動です。

特に人間のように常に動き回る生き物とは違い、エネルギーを無駄に使わない性質を持っているのです。

夜行性のため昼は静かにしていることが多い

ボールパイソンは夜行性の生き物であり、活発になるのは主に夜です。

昼間は物音や光を避けるようにじっとして過ごし、夜になると餌を探したり、少し動いたりする様子が見られます。

そのため、昼間にケージを覗いても微動だにしないことは珍しくありません。

むしろ「日中に元気に動いている方が珍しい」と思っておくと、不安を感じずに済むでしょう。

夜中に少し観察してみると、意外とケージ内を動いているかもしれません。

脱皮前や満腹時もじっとしている

ボールパイソンは脱皮前になると、体調を整えるためにとても静かになります。

特にボールパイソンの目が白い状態になる「白濁期」に入ると視界が悪くなるため、動きを極端に抑えて安全を優先するようになります。

また、餌を食べた後も動かないことが多く、これは消化に集中しているサインです。

ヘビは消化に多くのエネルギーを使うため、満腹状態では極力動かずに体力を温存しようとします。

ボールパイソンが動かない理由と考えられる原因

寒すぎる

ボールパイソンの動きが極端に鈍い場合、まず疑うべきは温度です。

適切な温度範囲は、ベビーで28~32℃、アダルトで25~30℃が目安とされており、これを大きく外れると活動量が低下します。

たとえば、ケージ内が20℃以下になると代謝が落ち、動かず丸まってしまうことがあります。

冬眠のような状態

また、ボールパイソンは変温動物なので、外気温が大きく下がると「冬眠に近い低活動状態」に入ることがあります。

これを「クーリング」と呼びますが、野生環境と違い、飼育下では意図的に温度を下げる必要はなく、基本的には避けるべきです。

飼育下で冬眠に入ってしまうと、免疫力が落ち、病気のリスクが高まるため、意図せず冬眠状態に入っている場合は保温の見直しが必須です。

暑すぎる

逆に暑すぎる場合も体を伸ばしてじっとし、ストレスサインとして動かなくなることがあります。

温度が適正か、ホットスポットとクールスポットがきちんと設けられているかを確認しましょう。

ストレスによる防御反応

環境が変わったり、大きな音が続いたり、人間に頻繁に触られたりすると、ボールパイソンは「擬死行動」に近いような反応を見せることがあります。

とぐろを巻いたまま硬直し、まったく動かないことで外敵から身を守ろうとするのです。

新しくお迎えした直後や、引っ越し・模様替えなど環境の変化があった直後に動かなくなるのは、ストレスによる可能性が高いです。

こういった場合は、むやみに触らず、安心できる環境を整えてあげることが重要です。

拒食や脱水、病気のサイン

いつもより明らかにぐったりしていて反応も薄い、という場合は体調不良が疑われます。

長期の拒食でエネルギー不足になっている場合や、水分が不足している状態では、明らかに元気がなくなります。

また、口の中がただれていたり、呼吸音に異常がある場合は感染症の可能性もあるため、早急に爬虫類専門の動物病院で診てもらうのが安全です。

ボールパイソンが動かない状態が危険かどうかの見極めポイント

呼吸や反応の有無をチェック

まず最初に確認すべきは、「生きているかどうか」が分かる基本的な反応です。

ボールパイソンは非常に静かで、まったく動かず寝ているように見えることがありますが、よく観察すると胸(肋骨のあたり)がゆっくり上下して呼吸しています。

また、軽く背中や尻尾を触ったときにピクッと反応するかも重要です。

完全に無反応で、呼吸も確認できない場合は、残念ながら亡くなっている可能性もあります。

慎重に判断しましょう。

持ち上げたときの筋肉の張りや反発力

状態確認の一つとして、ボールパイソンをそっと持ち上げてみるのも有効です。

健康な個体であれば、持ち上げたときに適度な筋肉の張りがあり、重力に対して自分の体を支えるように「グッ」と巻きつこうとする力を感じます。

一方で、筋肉に力が入っておらず「ぐにゃっ」と力なく垂れ下がるような状態は、体調不良や衰弱を示すサインかもしれません。

普段との違いに注意を払いましょう。

便や尿の排泄、脱皮の状態から判断

排泄があるかどうかも健康状態を見極めるポイントです。

何日も排泄がない場合や、異常に水っぽかったり血が混じっているような場合は、消化不良や病気の可能性があります。

また、脱皮の途中で止まっていたり、うまく剥がれていない(脱皮不全)状態が長引いている場合も、健康状態が万全ではない可能性があります。

こういったサインが見られる場合は、環境の見直しと共に、必要であれば獣医師の診断を受けることをおすすめします。

ボールパイソンが動かないときに飼い主ができる対処法

温度・湿度の再チェックと調整

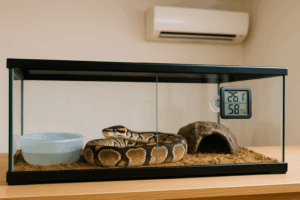

まず最初に確認したいのは、ケージ内の温度と湿度です。

前述の通り、ボールパイソンは適切な環境でなければ動きが鈍くなります。

温度が低すぎれば代謝が落ち、動かなくなることがありますし、逆に暑すぎればぐったりしてしまうこともあります。

温度計・湿度計がケージ内に設置されていない場合は、必ず導入しましょう。

そして、ホットスポット(暖かい場所)とクールスポット(涼しい場所)の両方が適切に機能しているかを確認します。

夜間の急激な温度低下にも注意し、冬場はパネルヒーターやエアコンを使って安定した環境を保つことが大切です。

ボールパイソンの温度と湿度の管理については以下の記事で詳しく解説していますので是非参考にしてください。

ケージ内のストレス要因を取り除く

ケージ内のレイアウトや設置物がストレスの原因になっていることもあります。

たとえば、照明が明るすぎる、隠れ家(シェルター)がない、人の目線が常に入る位置にいる、などの条件が重なると、ボールパイソンは強い警戒心を持ち、動けなくなってしまうことがあります。

そのため、シェルターを設置し、落ち着けるスペースを確保してあげることは非常に重要です。

また、頻繁な触れ合いや観察も控え、なるべく静かに過ごせる環境を整えてあげましょう。

一時的に様子見してもよいケースと、病院に行くべきタイミング

温度や湿度、ストレス要因などを見直しても、しばらくは静かなまま過ごすこともあります。

特に、脱皮前や満腹後であれば数日間ほとんど動かないのも普通なので、無理に刺激する必要はありません。

しかし、次のような場合は、すぐに動物病院での診察を検討しましょう。

- 呼吸が浅い、または苦しそう

- 持ち上げたときにぐったりして力が入っていない

- 嘔吐や血便など、明らかな異常がある

- 何日も続けて拒食している(特に痩せてきた場合)

ボールパイソンは我慢強い生き物のため、症状が出るころには状態が進んでいることもあります。

違和感を覚えたら、早めの行動が大切です。

まとめ|「動かない=異常」とは限らないけれど、油断も禁物

ボールパイソンはもともと静かな性質のヘビであり、1日の大半を動かずに過ごすのはごく自然な行動です。

夜行性であることや、脱皮前・食後などにじっとしているのも普通のことなので、動かない=すぐに異常と考える必要はありません。

ただし、極端な無反応や呼吸が感じられない、力が入らないなどの異変があれば注意が必要です。

環境の温度や湿度、ストレスの有無を確認し、必要に応じて見直すことで、ボールパイソンの健康を守ることができます。

「何かおかしいかも?」と感じたときは、飼育者の勘も大切な判断材料です。

小さな変化を見逃さず、必要であれば早めに専門家に相談しましょう。