ボールパイソンを飼育していて、「ピーピー」と鼻息のような音がすることに気づいて不安になったことはありませんか?

まるで風邪をひいたような音に聞こえるため、「病気なのでは?」と心配する飼い主さんも多いです。

結論から言うと、鼻息のような音がする理由はいくつか考えられます。健康上の問題である可能性もあれば、一時的な環境の変化や脱皮前の兆候といったケースもあります。

この記事では、ボールパイソンの鼻息がピーピー鳴るときに考えられる原因と、飼い主が取るべき対応について詳しく解説していきます。

飼育環境を見直すポイントや、病気のサインとの見分け方も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

ボールパイソンが鼻息のような「ピーピー音」を出すのはなぜ?

ボールパイソンから「ピーピー」と鼻を鳴らすような音が聞こえると、病気かもしれないと心配になりますよね。

実はこの音にはいくつかの原因が考えられます。

すべてが深刻なわけではありませんが、注意が必要なケースもあります。

夏レプでお迎えしたボールパイソンの鼻息がピーピー言っているんですけど、これって普通じゃないですよね(TT)?

— @ (@Xx_x_x_XXx0) August 9, 2023

お迎えした日から脱皮不全だったのもあって(頭部から首元のみ)なにか関係あるのでしょうか。このような事は初めてなので、知識ある方ぜひ教えてください。心配です#夏レプ #爬虫類の日 pic.twitter.com/WoYGPhcEU6

呼吸器の不調

まず考えられるのは、呼吸器系の不調です。

ボールパイソンは気温や湿度の変化に敏感で、適切な環境が保たれていないと風邪のような症状を引き起こすことがあります。

この場合、「ピーピー」だけでなく、泡状の鼻水や口呼吸などが見られることもあります。

脱皮前の一時的な変化

次に、ボールパイソンの脱皮前の一時的な変化です。

脱皮が近づくと、体全体の水分バランスが変化し、鼻の穴に古い皮がかぶさったり、通気が悪くなることがあります。

これにより鼻息がこもって音が鳴るケースがあります。

鼻への異物や埃の混入

また、異物や埃の混入も原因のひとつです。

床材のチップが鼻の穴に入り込んでいたり、小さな餌のカスが詰まってしまうこともあります。

そうした異物が気道をわずかにふさいでしまうことで、ピーピーという音が出るのです。

乾燥

最後に、乾燥や湿度不足も要因になります。

湿度が低すぎると鼻や粘膜が乾燥して音が出やすくなりますし、逆にジメジメしすぎるとカビや菌が繁殖し、呼吸器のトラブルにつながることもあります。

このように、「ピーピー音」にはさまざまな原因が考えられるため、まずは落ち着いて環境や体調のチェックを行うことが大切です。

正常なボールパイソンの「鼻息」と異常な「ピーピー音」の見分け方

ボールパイソンは基本的にとても静かな生き物ですが、ごく軽い鼻息や呼吸音が聞こえることはあります。

特に脱皮前や温浴後などは、鼻周辺に一時的な違和感がある場合もあります。

しかし、「ピーピー」と高めの音が続くようであれば、異常のサインかもしれません。

正常な鼻息の特徴

正常な鼻息の場合は、以下のような特徴があります。

- 音が弱く、すぐに収まる

- 呼吸のリズムが安定している

- 食欲や活動に影響がない

- 目や鼻に分泌物が見られない

異常な鼻息の特徴

一方、異常な「ピーピー音」は次のような傾向が見られます。

- 寝ているときや動いていないときにも音が鳴る

- 呼吸が荒く、口を開けて呼吸しているように見える

- 透明〜泡状の鼻水が出ている

- 食欲が落ちている、動きが鈍い

- 頻繁に首を持ち上げるような仕草をする(気道が苦しいサイン)

特に、「音が数日以上続く」「呼吸以外にも異変がある」「他にも症状が出ている」という場合は、ただの鼻息ではなく、呼吸器感染症などの病気の初期症状である可能性も考慮すべきです。

普段の様子と比べて、何か違和感があるかをしっかり観察することが大切です。

対処方法|まずは飼育環境の見直しから

ボールパイソンの「ピーピー音」が気になる場合、まず確認すべきは飼育環境です。

ヘビの体調はケージ内の温度や湿度、清潔さに大きく左右されます。

温度管理

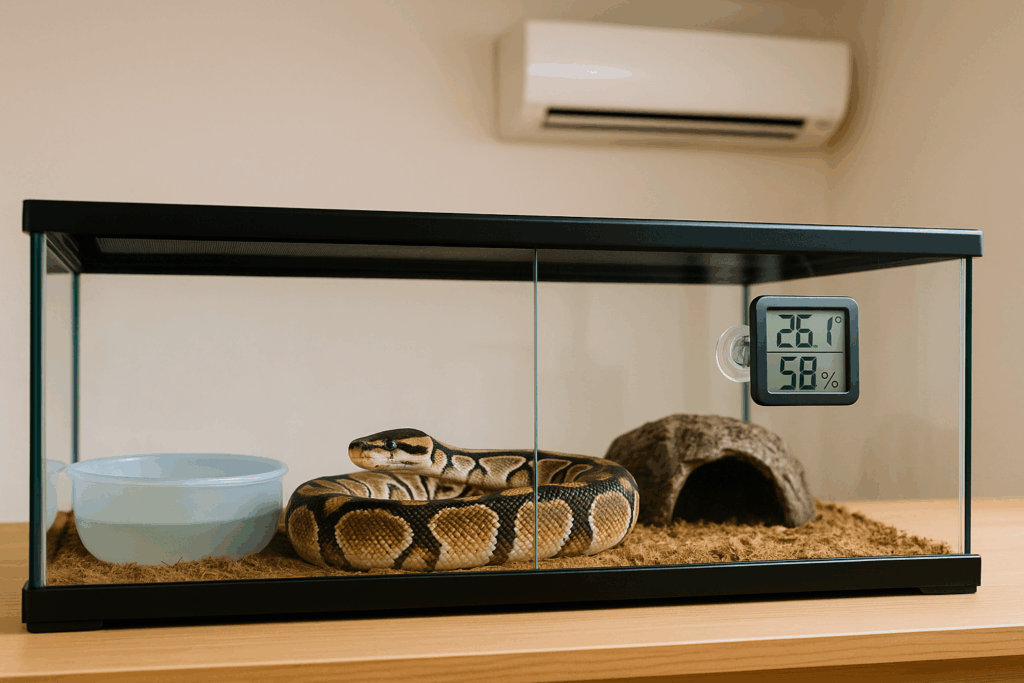

まず、温度が適正か確認しましょう。

ボールパイソンにとって理想的な温度は日中で28〜32℃、夜間で24〜26℃程度。

これより低くなると代謝が下がり、呼吸器に負担がかかりやすくなります。

ケージ全体が寒すぎると風邪をひきやすくなるため、パネルヒーターや保温球を使って安定した温度を保ちましょう。

湿度管理

次に、湿度管理も重要です。

乾燥しすぎると鼻や気道の粘膜が傷みやすくなり、ピーピー音の原因になることもあります。逆に湿度が高すぎるとカビや細菌が繁殖しやすくなり、感染症のリスクが高まります。

理想は50~70%程度の湿度で、季節によって調整が必要です。

ボールパイソンの温度と湿度管理については以下の記事で詳しく解説していますので是非参考にしてください。

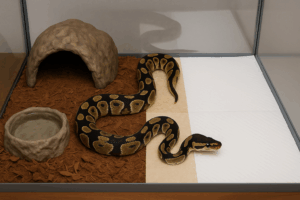

床材の確認

また、床材の確認も忘れずに。

木製チップや細かい砂など、粉塵が出やすい素材は鼻に入り込んでしまう可能性があります。

掃除の頻度が少ない場合も、ホコリやゴミが蓄積して健康に悪影響を及ぼします。

鼻息の異常を感じたら、一度床材の変更や掃除の徹底を検討しましょう。

ボールパイソンの床材については以下の記事で詳しく解説していますので是非参考にしてください。

脱皮が近づいていないか

さらに、脱皮が近づいていないかもチェックしてみてください。

体がくすんでいたり、目が白く濁っている場合は脱皮のサイン。

鼻の通りが一時的に悪くなって音が鳴ることがありますが、脱皮が終わると自然に治ることもあります。

このように、「ピーピー音」が出ているときはまず環境の見直しを行い、それでも改善が見られない場合には次のステップに進みましょう。

それでもボールパイソンの鼻のピーピー音が続くときは?

飼育環境を整えても鼻息のピーピー音が止まらない場合、病気を疑うべき段階に入ります。

特に「呼吸器感染症(RI:Respiratory Infection)」の可能性があるため、早めに獣医の診察を受けることをおすすめします。

呼吸器感染症は、放置すると進行が早く、命に関わるケースもあります。

最初は鼻息の音だけだったものが、次第に口呼吸になったり、食欲がなくなったりと重症化することがあります。

動物病院に連れて行く際は、以下のような情報を整理しておくと診察がスムーズです。

- 音が出始めた時期と頻度

- 鳴っているときの様子(動画があると理想)

- 温度・湿度など飼育環境の現状

- 食欲や排泄、脱皮の状態

- これまでにかかった病気や治療歴(ある場合)

また、診察時には糞便や口・鼻の分泌物などを調べることがあるので、清潔な容器に保存して持参しても良いでしょう。

蛇を診られるエキゾチックアニマル専門の病院が少ない地域もありますが、できるだけ爬虫類に詳しい獣医師を探すことが望ましいです。

事前に電話で対応可能か確認しておくと安心です。

まとめ

ボールパイソンが「ピーピー」と鼻息のような音を立てるのは、ちょっとした違和感から重大な病気のサインまで、さまざまな原因が考えられます。

脱皮前や環境の乾燥といった一時的なものであれば、適切な環境調整で自然と収まることもあります。

しかし、音が続いたり、呼吸が荒い・鼻水が出るなどの症状が見られる場合は、呼吸器の感染症などを疑って早めの対処が必要です。

まずはケージ内の温度・湿度・清潔さを確認し、脱皮や異物混入の可能性にも目を向けること。

そしてそれでも改善しないときには、爬虫類に対応した動物病院での診察を検討してください。

早期対応ができれば、大事に至る前に治療できることがほとんどです。

普段の様子をよく観察し、少しの異変も見逃さないことが、長く健康に付き合っていくコツです。