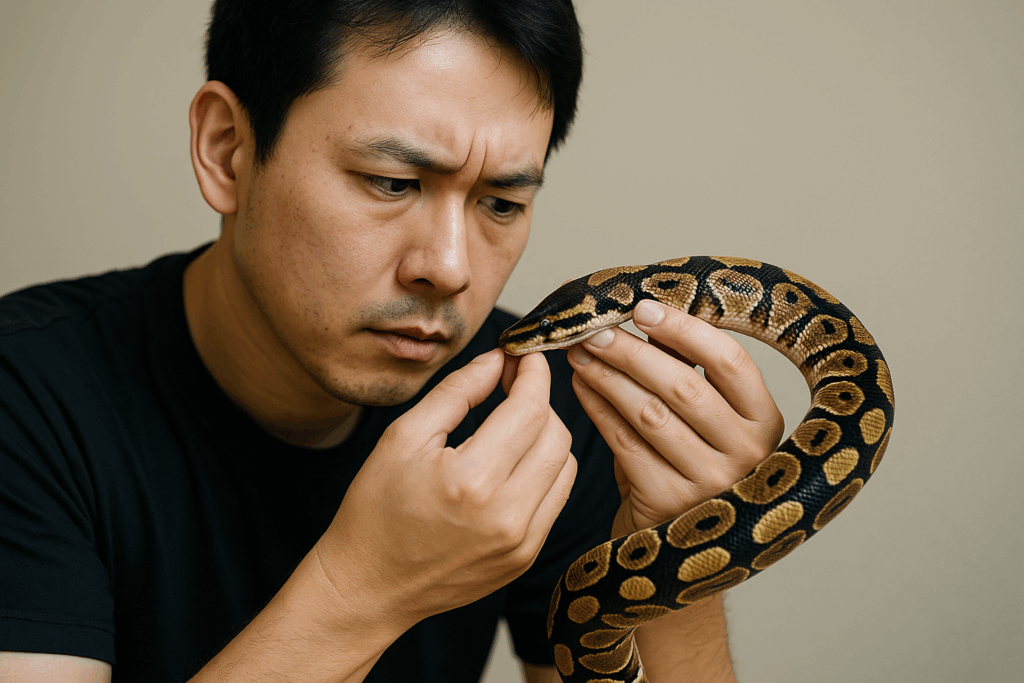

ボールパイソンの体を覆う美しい鱗(うろこ)は、健康状態のバロメーターでもあります。

そんな鱗に「ささくれ」のようなトゲトゲやめくれが見られたとき、飼育者としては不安になりますよね。

「このまま放置して大丈夫?」「病気のサインかも?」と心配になるのも当然です。

この記事では、ボールパイソンの鱗にささくれができる原因と考えられるトラブル、放っておいていいケースと対処が必要なケースの見分け方、そして予防やケアの方法まで詳しく解説していきます。

ボールパイソンの鱗にささくれ?まずは症状を確認しよう

ボールパイソンの鱗は、基本的には滑らかで整然と並んでおり、ツヤのある美しい質感をしています。

しかし、ふとした時に「鱗がめくれている」「トゲのように立っている」といった異常が見られることがあります。

これが、いわゆる「ささくれ」のような状態です。

ラナちゃんのお腹に少し前から謎の症状が……内出血?どこかに引っ掛けた??

— てとら (@bluewhite86410) September 22, 2023

鱗の境あたりにもうっすら赤みがあるように見えるし、心配なので日曜病院行ってきます🥺#ボールパイソン #モハベウルトラメル pic.twitter.com/52vbqoL5ak

ささくれといっても、その形状や程度には差があります。例えば、一部の鱗が軽く浮き上がっているだけのケースもあれば、複数の鱗が広範囲にわたって逆立っていたり、めくれて剥がれかけている場合もあります。

まず注目したいのは、「どのくらい広がっているか」「脱皮のタイミングとかぶっているか」「触ると痛がる(嫌がる)様子があるか」といったポイントです。

軽度なささくれは、環境や脱皮の影響で一時的に起きることも多く、すぐに深刻な問題につながるわけではありません。

しかし、傷や炎症がともなっていたり、複数箇所に広がっている場合は、何らかの外的・内的なトラブルが潜んでいる可能性もあるため、注意深く観察していきましょう。

ボールパイソンの鱗がささくれる原因は?よくある4つの要因

ボールパイソンの鱗にささくれができる原因は、単なるケガや乾燥だけではありません。

飼育環境や健康状態によっても左右されるため、原因を正しく見極めることが大切です。

ここでは、特に多く見られる4つの要因を紹介します。

乾燥による皮膚トラブル

ボールパイソンは高湿度を好む生き物であり、乾燥にはあまり強くありません。

ケージ内の湿度が低すぎると、皮膚全体がカサついてしまい、その結果として鱗が浮いたり、めくれるようなささくれ状態になることがあります。

特に、加湿器やウェットシェルターがない環境では注意が必要です。

脱皮不全の後遺症

脱皮がうまくいかず、古い皮膚が部分的に残ってしまった場合、その下の鱗に負担がかかり、めくれや剥がれにつながることがあります。

また、脱皮のときに無理に皮を剥がしてしまうと、鱗ごと傷つけてしまうこともあります。

脱皮直後や脱皮不全の履歴がある個体では、ささくれのリスクが高くなります。

レイアウトや床材との擦れ・物理的な刺激

ケージ内の流木や岩、あるいは粗い床材などに体をこすりつけることで、鱗がめくれることがあります。

特に脱皮前後は皮膚が敏感になっており、ちょっとした刺激でも傷つきやすくなっています。

レイアウトに鋭利な部分がないか、ボールパイソンにとって床材が固すぎないかを定期的に確認しましょう。

外傷や感染症など病気の可能性

ささくれのように見える症状の中には、実際には皮膚病や細菌感染が原因になっていることもあります。

皮膚が赤く腫れていたり、ジュクジュクしている場合は感染症の可能性があり、獣医による診察が必要です。

また、細菌性の皮膚炎などの初期症状として、鱗が不自然にめくれるケースもあります。

ボールパイソンのささくれを見つけたときの対処法

ボールパイソンの鱗にささくれを見つけたからといって、すぐに病気や重篤なトラブルを疑う必要はありません。

軽度なものであれば、環境の見直しや保湿ケアだけで自然に回復することもあります。

ただし、症状や経過をしっかり観察することが何より重要です。

そのまま様子見でもいいケース

・ささくれが1〜2枚程度、局所的に見られる

・出血や腫れがない

・食欲や行動に変化がない

・最近脱皮したばかり、または直前の状態

こういった場合は、まずは様子を見ながら、湿度やレイアウトの改善を行うだけで十分です。

鱗のターンオーバーは脱皮によって行われるため、次回の脱皮で自然に治癒することもあります。

応急処置としてできること(水分補給・保湿)

軽度のささくれには、ケージ内の湿度を高めることで回復を促すことが可能です。

以下の方法が効果的です。

- ウェットシェルターの設置

- 毎日軽く霧吹きを行う(ケージ内の一部だけでもOK)

- 床材に加湿性の高い素材(ヤシガラ・ミズゴケなど)を使う

また、脱皮直後などで皮膚が繊細なタイミングなら、ケージ内の尖った装飾物や流木なども一時的に撤去しておくと安全です。

獣医を受診すべき症状とは

以下のような症状が見られる場合は、自己判断せずに早めに爬虫類に詳しい動物病院を受診しましょう。

- 鱗の下から出血している、赤く腫れている

- ジュクジュクしている、水ぶくれのような症状がある

- 複数箇所に広がっている、次第に悪化している

- 動きが鈍い、食欲がないなど体調不良がある

少しでも異変を感じたら、迷わず専門家に相談しましょう。

再発を防ぐために|鱗を健康に保つ飼育環境とは?

ボールパイソンの鱗のささくれは、一度治っても環境が改善されなければ繰り返す可能性があります。

再発を防ぎ、鱗の健康を保つためには、日常の飼育環境に気を配ることがとても重要です。

以下のポイントを押さえておきましょう。

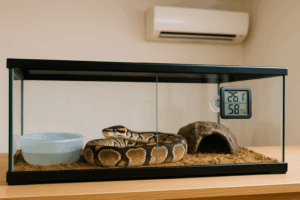

湿度・温度の最適化

ボールパイソンの理想的な湿度は50〜70%程度。

乾燥しすぎると鱗が硬くなりやすく、脱皮不全やささくれの原因になります。

特に冬場はエアコンやヒーターで空気が乾きがちなので、湿度計で常にチェックしながら加湿対策を行いましょう。

温度もまた重要です。ホットスポットは30〜32℃、クールエリアは24〜26℃程度が理想です。

体温調節がうまくできないと代謝が乱れ、皮膚や鱗のターンオーバーにも悪影響を及ぼします。

ボールパイソンの温度と湿度管理については以下の記事で詳しく解説していますので是非参考にしてください。

脱皮しやすい環境づくり

鱗の健康は、正しく脱皮ができているかどうかにも大きく左右されます。

脱皮しやすい環境を整えてあげることは、予防の第一歩です。

- 脱皮前は湿度をやや高めにする(60~80%程度)

- ウェットシェルターを常備する

- 脱皮時期に合わせて軽い霧吹きを行う

これらの工夫によってボールパイソンの脱皮不全のリスクを下げ、鱗が正常に入れ替わるサイクルをサポートできます。

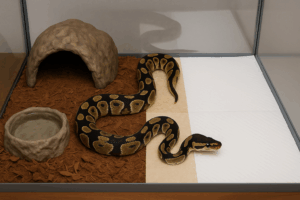

飼育ケージ内の安全対策(床材・レイアウトの見直し)

鱗を傷つける原因の多くは、意外とケージ内にあります。以下の点を見直してみてください。

- ゴツゴツした流木や石が尖っていないか

- 床材が粗すぎたり、摩擦が強すぎないか

- 掃除の際に抜けた鱗や汚れが残っていないか

おすすめの床材としては、ヤシガラ土やペットシーツなど、柔らかくて刺激の少ないものが安心です。

また、定期的な清掃も鱗の健康を守るためには不可欠です。

まとめ

ボールパイソンの鱗にささくれが見られた場合、それが一時的なトラブルなのか、飼育環境や健康状態に起因する問題なのかを見極めることが大切です。

乾燥や脱皮不全、物理的な刺激といった原因が多く見られますが、場合によっては感染症の兆候であることも。

軽度のものであれば湿度の調整や環境改善だけで自然に治ることもありますが、症状が悪化している・広がっている場合には獣医師の診断が必要です。

鱗のトラブルは、ボールパイソンからの小さなSOSかもしれません。

日々の観察を欠かさず、快適な環境づくりを心がけることで、健やかな状態を維持していきましょう。