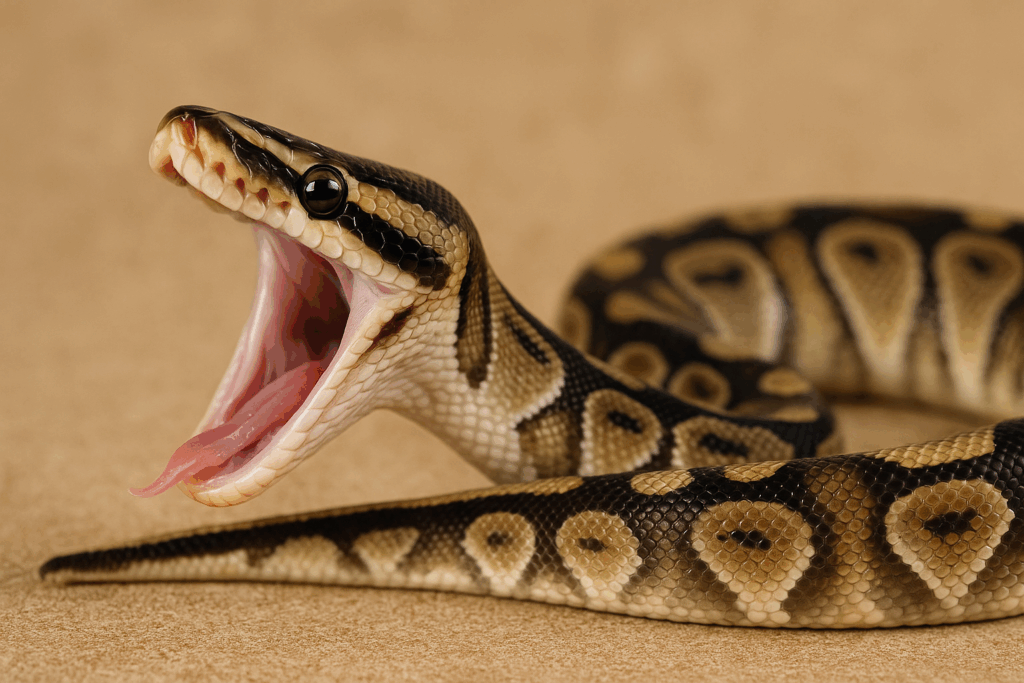

「ボールパイソンがよだれを垂らしている…」

そんな様子を見て、不安になった飼い主さんも多いのではないでしょうか。

実は、ボールパイソンは基本的に“よだれ”を出す動物ではありません。

口元が濡れていたり、泡のようなものが見える場合、それは体調不良のサインかもしれません。

この記事では、ボールパイソンの「よだれ」のように見える症状が何を意味するのか、考えられる原因や病気、対処法まで詳しく解説していきます。

ボールパイソンに「よだれ」はあるの?

哺乳類のように唾液を分泌して食べ物を消化する動物とは異なり、ボールパイソンをはじめとする爬虫類には、いわゆる「よだれ」を垂らすような習性はありません。

口の中が常に湿っていることはありますが、それが外に垂れてくることは基本的にないのです。

そのため、飼っているボールパイソンの口元から液体が出ていたり、泡を吹いていたりする場合は、何らかの異常を疑うべきサインといえます。

たとえば、病気による粘液の分泌、外傷による出血や滲出液、水の飲みすぎなどが考えられます。

「なんだか口が濡れてるな…」と思ったら、軽く見ずに原因をしっかり見極めることが大切です。

次の項目では、よだれのように見える症状が出る原因について解説します。

ボールパイソンがよだれを出しているときに考えられる原因

ボールパイソンの口元が濡れている、泡を吹いている、水っぽいものが垂れている──そんなよだれのような状態が見られたとき、いくつかの原因が考えられます。

以下では、代表的なトラブルを紹介します。

呼吸器感染症(口内炎・肺炎など)

もっとも注意すべきは「呼吸器系の病気」です。

細菌やウイルスに感染すると、口腔内に炎症を起こして粘液や膿のような分泌物が出ることがあります。

とくに泡を吹いている場合は肺炎の可能性があり、放置すると命に関わることもあります。

症状としては「口呼吸」「シューシューという異音」「食欲不振」「活動量の低下」なども併発します。

温度や湿度の管理不備、過度なストレスが引き金になることもあるため、飼育環境を見直すことも重要です。

口のケガや異物混入

ケージ内のレイアウトや給餌時に口の中を傷つけてしまうことがあります。

硬い床材、無理に飲み込もうとした餌、ガラスに激突するなど、意外な原因で口内を負傷し、滲出液が出てくるケースです。

また、口の中に異物(床材の破片など)が挟まって炎症を起こすこともあります。

口の周りに血のような色が混じっているときは、出血の可能性も疑ってください。

脱皮不全による口内トラブル

脱皮の際に顔まわりの皮がうまく剥がれず、口の中や鼻先に古い皮が残ってしまうことがあります。

これが刺激となって炎症を起こし、粘液がにじむ場合があります。

とくに湿度が不足している飼育環境では、顔だけ部分脱皮になることも多く、口元に異常が出る原因になります。

水の飲みすぎと見間違い

意外に多いのが「水を飲んだ直後に口元が濡れているだけ」というケースです。

ボールパイソンはときどき豪快に水を飲むことがあり、口からこぼれてそのまま「よだれ?」と誤解されることもあります。

この場合、泡や粘液感がなく、他の症状(口呼吸・食欲不振など)も見られなければ、それほど心配はいりません。

ボールパイソンに「よだれ」のような症状が見られたときのチェックポイント

ボールパイソンの口から液体が出ているのを見つけたら、まずは冷静に観察することが大切です。

以下のポイントをチェックして、ただの水分なのか、病気の兆候なのかを見極めていきましょう。

液体は泡状か?粘り気があるか?

ただの水ではなく、白く泡立っていたり、ネバついた粘液のような状態になっている場合は要注意です。

とくに、口の両端や鼻先にも泡がついているときは、呼吸器感染症の可能性が高まります。

呼吸音に異常がないか?

鼻を鳴らすような「シュー」「プシュッ」という音が聞こえる場合、肺や気道に異常があるかもしれません。

また、普段は鼻呼吸をするはずのボールパイソンが口を開けて呼吸しているなら、かなり深刻な状態です。

食欲や動きに変化はあるか?

普段と比べて餌を食べない、シェルターから出てこない、じっとして動かないなど、他の体調不良のサインが出ていないかも重要なポイントです。

食欲不振や無反応は、体内で何かが進行しているサインと受け止めましょう。

口の中に傷や腫れがないか?

もし可能であれば、そっと口元を確認し、腫れや赤み、出血の痕などがないかチェックします。

ただし、無理に開けさせようとするとストレスになるため、自信がない場合は無理をせず獣医師に任せた方が安全です。

対処法と病院に連れて行く目安

ボールパイソンの口から液体が出ているのを見つけた場合、まずはその場でできる範囲の観察と対応を行いましょう。

ただし、症状によっては早急な動物病院での診察が必要になります。

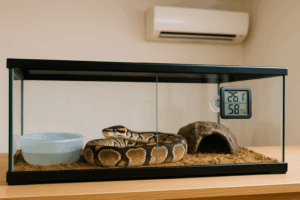

軽度な場合:まずは環境の見直しを

よだれのような症状があっても、食欲や活動に問題がなく、泡や粘液が見られないようであれば、以下の点をチェックしてみてください。

- ケージ内の温度や湿度が適切か(温度:25~30℃、湿度:50~70%)

- シェルターや水入れの汚れ、菌の繁殖がないか

- 餌や床材に異常がなかったか

一時的なストレスや水のこぼれなどが原因であれば、環境を整えることで自然に回復することもあります。

異常が見られる場合:すぐに病院へ

次のような症状が併発している場合は、迷わず爬虫類に対応できる動物病院を受診してください。

- 泡やネバついた液体が繰り返し出る

- 呼吸音に異常がある、口呼吸している

- 食欲が明らかに落ちている

- 口の中に赤みやただれが見られる

- 活動が極端に少なく、ずっと動かない

これらの症状は、呼吸器感染症や口内炎、あるいはもっと重い内臓疾患の可能性があります。

早期治療が生死を分けることもあるため、軽く考えず行動することが大切です。

よだれに見えるけど問題ないケースも?

ボールパイソンの口元が濡れていると、つい「体調不良かも!?」と心配になってしまいますが、すべてのケースが異常とは限りません。

以下のような状況では、一時的で自然なものの可能性もあります。

水を飲んだ直後

もっとも多いのが、水を飲んだ後に口元に水滴が残っているパターンです。

特に大型の水入れを使っている場合、頭を突っ込んで豪快に飲むこともあり、口やアゴのあたりが濡れて見えることがあります。

この場合はすぐに乾いていきますし、泡立ちや粘りもないので、ほとんど心配はいりません。

あくびや舌の動きによる一時的な湿り

ボールパイソンはリラックスしているときや脱皮前などによくあくびのような行為をします。

このときに舌や口の奥が少し見え、「よだれのようなものが出てる?」と感じることがありますが、正常な行動の範囲です。

とくに、あくび後にしばらく口を閉じずにボーっとしている場合、口元が湿って見えることもあります。

ボールパイソンのあくびについては以下の記事で詳しく解説していますので是非参考にしてください。

湿度の高いケージ内での結露

ケージ内の湿度が高すぎると、体表や口元に水滴が付着することがあります。

これはボールパイソン自身の分泌物ではなく、環境による結露のようなものなので、病気とは関係ありません。

ただし、常に湿度が高すぎる環境は、カビや細菌の繁殖を招くため、過剰な保湿には注意しましょう。

ボールパイソンの湿度管理については以下の記事で詳しく解説していますので是非参考にしてください。

まとめ|「よだれ」は異常のサインと考えて慎重に対処を

ボールパイソンは、犬や猫のようによだれを垂らすことはありません。

そのため、口元に液体が見えるときは、なんらかの異常が起きている可能性を真剣に考える必要があります。

とくに、泡立った粘液や口呼吸、食欲不振などが同時に見られる場合は、呼吸器感染症などの深刻な病気のサインかもしれません。

放置せず、早めに爬虫類対応の獣医師に相談しましょう。

一方で、水を飲んだ直後の水滴やあくびのタイミングなど、心配のいらないケースもあります。

焦らず冷静に様子を観察し、異常かどうかを見極めることが大切です。

大切なパートナーであるボールパイソンの健康を守るためにも、「よだれのように見える症状」は見逃さず、慎重な対応を心がけましょう。