ヒョウモントカゲモドキ(通称:レオパ)は、手のひらサイズで飼いやすい人気のヤモリです。

でも、実際にお迎えを考えると「どれくらい大きくなるの?」「どんなケージが必要?」と気になりますよね。

この記事では、レオパの平均的な大きさや成長過程、個体差について詳しく解説します。

さらに、体のサイズに合わせたケージの選び方についても紹介するので、飼育環境を整える参考にもなりますよ。

レオパの大きさの目安|成体の平均は?

レオパの大きさは、成体になると体長20〜25cm前後まで成長します。

ここでいう「体長」とは、頭から尾の先までを含めた全長です。

頭から胴体だけの長さ(SVL:Snout to Vent Length)はおおよそ12〜15cm程度となります。

体重は50〜90g前後が一般的ですが、給餌頻度や個体差、運動量などによって多少のばらつきがあります。

尾が太く発達しているほど、健康的でしっかり育っている証とも言えます。

オスとメスの違いは?

レオパは性別によっても大きさに違いがあります。

傾向としては、オスのほうがやや大きくガッチリした体型になりやすく、メスは少し小柄でスリムな印象を受けることが多いです。

ただし、これはあくまで傾向であり、飼育環境や餌の量・内容によっても差が出るため、必ずしも「オス=大きい」「メス=小さい」とは限りません。

レオパの大きさの変化|ベビーからアダルトへ

レオパは孵化後からアダルトになるまで、段階的に大きく成長していきます。

とても小さな体で生まれてきますが、正しい環境と栄養があれば、数ヶ月~1年ほどでしっかりとした成体に育ちます。

孵化直後の大きさは?

レオパの孵化直後のサイズは体長約8〜10cm前後、体重は約3〜5g程度と、かなり小柄です。

細くてやや頼りない印象を受けますが、尾にうっすらと丸みがあり、皮膚はやや透け感のある質感です。

また、孵化した直後の個体はヨークサック(卵黄)を吸収しており、すぐには餌を食べません。

多くの場合、最初の脱皮を終えてから自分で餌を食べるようになります。

この最初の脱皮の際、自分の皮を食べる行動がよく見られますが、これは自然なことなので心配はいりません。

幼体(ヤング)期の成長スピード

生後1ヶ月〜5ヶ月ほどの期間を「幼体(ヤング)」と呼びます。

この時期は成長スピードが非常に早く、1ヶ月で2〜4cmほど大きくなることも珍しくありません。

体重もぐんぐん増えていき、5ヶ月を過ぎる頃には15cmを超える個体も出てきます。

給餌頻度が高く、カルシウムやビタミンのバランスが良ければ、この時期に一気に体格が整っていきます。

アダルト(成体)としての完成サイズ

だいたい生後8ヶ月〜1年を過ぎたあたりから、レオパは「アダルト」として扱われるサイズに達します。

この頃には体長20〜25cm、体重も50g以上になっているのが一般的です。

個体によっては成長スピードが遅く、1年半ほどかけて完成形になる場合もあります。

レオパの大きさの目安はモルフによって異なる?

レオパには多種多様な「モルフ(品種)」が存在しますが、中にはサイズに影響を与えるモルフもあります。

色や模様だけでなく、大きさや体格にまで違いが出るケースがあるため、飼育を始める前にある程度の情報を把握しておくと安心です。

ジャイアント・スーパージャイアント系のサイズ

店休日❗️

— YouLeopard@爬虫類ショップin三重県津市 (@you_leopard) March 7, 2024

新入荷生体にときめいています😍

レオパ スーパージャイアント

久々に良いサイズ来ました‼️

顔のサイズが他のレオパと全然違うw

写真ではわかりずらいので店頭で見てもらえるとわかりやすいです(*´∇`*)#レオパ #スーパージャイアント#ジャイアント pic.twitter.com/WnF2HpVtiW

体格差が特に顕著に現れるのが、「ジャイアント」や「スーパージャイアント」と呼ばれる系統です。

これらは、通常のレオパよりも一回り、あるいは二回りほど大きく育つように選抜交配されたモルフで、スーパージャイアント個体では体長30cm・体重150g超えに達することもあります。

特にオスは筋肉質でがっしりとした印象を持ち、ケージサイズや給餌内容にも注意が必要です。

小柄な傾向を持つモルフは?

インスタの方で観た方いるかと思いますが…

— ヒロセペット谷津(Yatsu)本店 (@hirosepet_yatu) December 20, 2023

『飛ぶレオパ』マックスノーです👀✨

かなり反応よく、活発な子です!

取り扱い中です🙆#レオパ #ヒョウモントカゲモドキ#マックスノー#爬虫類 pic.twitter.com/vxbw1ned8J

一方で、「このモルフだから必ず小さい」というものは明確には存在しません。

ただし、一般的に「マックスノー」や「エクリプス」など一部の系統はやや小柄な傾向があるとされることがあります。

ただしこれはあくまで傾向であり、個体差が大きいためモルフ名だけでサイズを完全に予測することはできません。

あくまで参考程度に考え、実際にお迎えする個体のサイズを確認することが大切です。

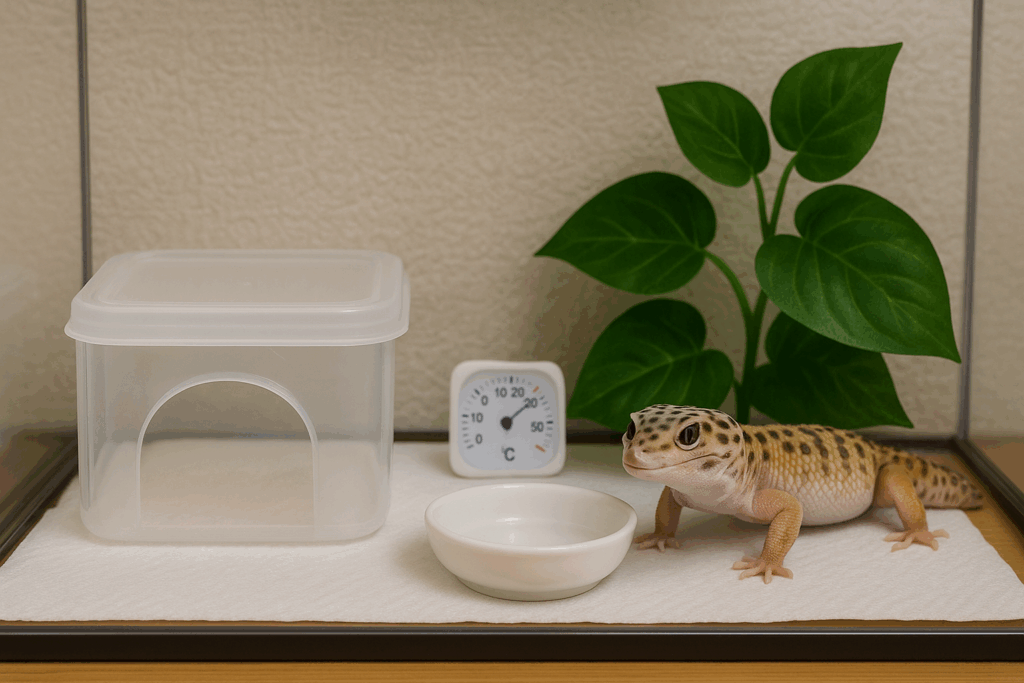

レオパの大きさに合わせたケージサイズの目安

レオパの体の大きさを理解したら、次に考えるべきは「どのくらいの広さのケージが必要か?」という点です。

サイズが合っていないケージはストレスや運動不足につながるため、成長段階に応じた適切なケージ選びが大切です。

ベビー期におすすめのサイズ

孵化直後のベビーは非常に小さいため、大きすぎるケージではうまく餌を見つけられなかったり、温度管理が難しくなったりします。

そのため、大は小を兼ねるというスタンスで初めから大きなサイズのケージを利用することはおすすめできません。

幅30cm程度の小型プラケースや爬虫類用ミニケージなどを推奨します。

ただし、あくまで一時的な飼育スペースとして使い、成長に合わせてケージサイズも見直していく必要があります。

アダルトに必要な広さ

アダルトサイズのレオパを飼う場合、ケージの横幅は45〜60cmが理想的です。

市販されている「45cm規格(例:45×30×30cm)」の爬虫類用ケージであれば、単独飼育には十分な広さがあります。

可能であれば、60cm幅のケージ(例:60×45×30cm)を用意してあげると、より快適に過ごせます。

レイアウトの自由度も増し、シェルター・水入れ・ウェットエリアなどを適切に配置しやすくなる点もメリットです。

ジャイアント系にはワンサイズ上のケージを

スーパージャイアントなど、特に大きく育つ可能性のある個体を飼育する場合は、幅60cm以上のケージを選ぶのが望ましいです。

体格が大きい分、移動スペースやシェルターのサイズも見直す必要があるため、通常サイズのレオパ向け用品では窮屈に感じることもあります。

レオパの大きさに合ったシェルター選び

体を隠すための安心空間ですが、サイズが合っていないと使ってくれなかったり、逆に窮屈でストレスを与えてしまうこともあります。

成体用シェルターの目安サイズ

成体のレオパに使いやすいシェルターのサイズは、幅10〜15cm・高さ5〜8cm程度を目安に選ぶと良いでしょう。

体全体がすっぽり入って、内部で方向転換できる程度の広さが理想です。

市販されている「Mサイズ」や「レオパ専用シェルター」などがちょうどよく、ホットスポット側とクールスポット側の2ヶ所に設置するのが推奨されています。

ベビーには小さめシェルターを

孵化直後のベビーや幼体には、小型のプラケースや半切りの紙コップなどを活用する方法もあります。

あまりに大きいシェルターだと安心感がなく、隠れ家として機能しないことがあるため、体の2〜3倍くらいの床面積があるものが適切です。

ジャイアント系は要注意!

スーパージャイアントなど体が大きい個体には、「大型爬虫類用」や「モモンガ用」などのやや大きめシェルターを流用することもあります。

とにかく「入れるけど窮屈じゃない」「体が出ない程度に囲まれている」このバランスが重要です。

レオパの大きさに合ったコオロギのサイズとは?

レオパにコオロギを与えるときは、個体の体格や成長段階に合わせて適切なサイズを選ぶことが大切です。

サイズが合っていないと、餌を飲み込めなかったり、喉に詰まるリスクがあるため注意が必要です。

コオロギのサイズと目安

コオロギのサイズ表記には「S」「M」「L」などがありますが、以下のようにレオパの成長段階に合わせて使い分けるのが基本です。

- 孵化直後〜生後2ヶ月程度(ベビー)

ピンヘッドコオロギ(3〜5mm)またはSサイズSサイズ(5mm前後) - 生後2〜6ヶ月程度(ヤング)

Mサイズ(10〜15mm程度) - 生後6ヶ月以降〜成体(アダルト)

Lサイズ(20〜25mm程度)

ただし、同じ月齢でも個体差があるため、「レオパの口の幅より少し小さいサイズ」を目安に選ぶと安全です。

コオロギの種類と特徴

主にペットショップなどで入手できるコオロギには以下のような種類があります:

ヨーロッパイエコオロギ(イエコ)

- 飼育者の間で最も一般的

- 動きが俊敏で捕食本能を刺激しやすい

- 柔らかくて食べやすく、ベビー〜アダルトまで万能

イエコ見せてこの顔する時はレオバイト気分なの知ってるよ🤭 pic.twitter.com/5Zq2Ipr98F

— 巴 (@yasagure_Gecko) May 17, 2025

フタホシコオロギ(クロコオロギ)

- イエコよりも体がやや硬めで臭いもやや強め

- 動きはやや鈍めで捕まえやすい

- 噛む力が強いため、弱った個体と一緒にすると危険

フタホシコオロギ

— Pino🚐 (@pinopino402) May 17, 2025

食欲旺盛ですね〜

今日はキャベツ

与える餌はいろいろ変えます pic.twitter.com/MVt9iQlZFs

ピンヘッドコオロギ

- イエコやフタホシの孵化直後の超小型サイズ

- ベビーの最初の餌に最適

- サイズは米粒ほどで、飲み込みやすさが最大のメリット

ピンヘッドコオロギも続々と生まれてる!ガットローディングしないとな! pic.twitter.com/JcVZVjzKeN

— ネズ (@nezutyuu) September 9, 2015

大きすぎる餌はNG!

「早く成長してほしいから」と言って、無理に大きなコオロギを与えるのは危険です。

飲み込みきれずに吐き戻したり、消化不良を起こすリスクがあります。

また、動きが活発すぎる大型の餌は、ベビーには怖がられてしまうこともあります。

レオパの反応を見ながら、無理なく食べられるサイズを選ぶのがポイントです。

コオロギ選びのコツ

- 迷ったらヨーロッパイエコオロギ(イエコ)から始めるのが安心

- ベビー期は柔らかく小さいものを優先

- 活発な個体には動きが速いコオロギが合うことも

レオパが大きく育つための環境づくり

レオパの最終的な大きさには、遺伝(モルフや親の体格)も関係しますが、飼育環境や栄養管理の良し悪しが大きく影響します。

ここでは、しっかりとした体格に育てるための環境づくりのポイントを紹介します。

栄養バランスのとれた給餌が基本

レオパの体重や体格を育てるうえで、最も重要なのが餌の内容と与え方です。

レオパの主食となる昆虫類(コオロギやデュビア)に加え、カルシウム剤やビタミンD3を定期的にダスティングすることで、骨格の発達や消化機能の維持に不可欠な栄養を補うことができます。

栄養が足りていないと、見た目は大きくても「中身がスカスカ」のような不健康な体型になってしまいます。

温度管理も成長に影響する

成長期のレオパにとって、体温調整がしっかりできる環境は不可欠です。

ホットスポット(温かい場所)を30〜32℃、クールスポット(涼しい場所)を24〜26℃前後に保つことで、代謝が活性化し、餌の消化吸収もスムーズに進みます。

レオパの温度管理が不安定だったり低すぎたりすると、餌を食べても身にならない=育たないという事態になりかねません。

ストレスの少ない環境も大切

強すぎる光、頻繁なレイアウト変更、騒音や過度なハンドリングなどは、レオパにストレスを与えてしまい、食欲不振や成長不良の原因になります。

落ち着けるシェルターや、湿度のあるウェットシェルターを用意し、静かで一定の環境を保つことが、健康で大きく育つ近道です。

まとめ

レオパ(ヒョウモントカゲモドキ)は、成体で体長20〜25cm・体重50〜90g程度に成長する比較的小型のヤモリです。

ですが、成長スピードや最終的なサイズには個体差があり、ジャイアント系では30cmを超えることもあります。

そのため、飼育する際は体の大きさに合わせたケージサイズやシェルターの大きさを適切に選ぶことが重要です。

特に成長期には給餌や温度管理、ストレス対策もしっかり行うことで、健康的な体格に育てることができます。

レオパの「大きさ」を正しく理解し、環境づくりに活かすことで、より快適で安心な飼育生活が送れるはずです。