レオパ(ヒョウモントカゲモドキ)は一般的には冬眠しない生き物です。

そのため、冬の寒さを乗り切るにはしっかりとした温度管理が欠かせません。

この記事では、冬場の飼育で気をつけたいポイントや、パネルヒーター・暖突・保温球といった保温アイテムの使い方、さらに停電対策や餌の工夫まで詳しくご紹介します。

この記事を読めば、寒い季節でもレオパを元気に飼育できる環境づくりのコツがきっと見つかるでしょう。

レオパの冬眠について

レオパは冬眠するの?

レオパには、自然界において明確な冬眠行動は見られません。

しかし、実際の飼育環境では、寒さにより活動が鈍り、餌を食べなくなる「擬似的な冬眠」状態に陥ることがよくあります。

これは本来の生理現象ではなく、「環境温度が低すぎる」ことによって代謝が落ち、結果的に冬眠のような状態になるケースです。

このような状態が長引くと、免疫力や内臓機能が低下し、健康を害するリスクが高まります。

そのため、飼育下では原則として冬眠は避けるべきであり、適切な温度・湿度管理を行って冬でも活動的に過ごせる環境を整えてあげることが重要です。

クーリングと冬眠の違いとは?

「冬眠」と似た概念に「クーリング」がありますが、この2つは明確に異なるものです。

冬眠は飼育環境の温度が低すぎることでレオパが無意識に活動を停止する状態であり、基本的には避けるべき状態です。

一方、クーリングは繁殖を目的として意図的に温度を下げる管理方法で、計画的に行われます。

クーリングは、野生下での気温変化を模倣することで、繁殖行動を促進するテクニックとして一部のブリーダーが採用しています。

しかし、レオパの場合、必ずしもクーリングが必要なわけではなく、クーリングなしでも繁殖に成功しているケースも多く見られます。

さらに、クーリングは以下のような明確な管理条件とリスク管理が求められます。

- 温度を20℃前後まで段階的に下げていく

- 一定期間(2〜3週間程度)その温度帯を維持

- 給餌量を調整し、腸内に餌を残さないようにする

- その後は徐々に温度を戻す「復温期間」が必要

このような管理は経験が必要であり、初心者にはおすすめできません。

もしクーリングを検討する場合は、繁殖の知識とレオパの個体状態をしっかり把握した上で実施する必要があります。

したがって、クーリングと冬眠は混同せず、目的やリスクを理解して適切に判断することが大切です。

レオパの冬の温度管理

冬場の飼育で気をつけたいポイント

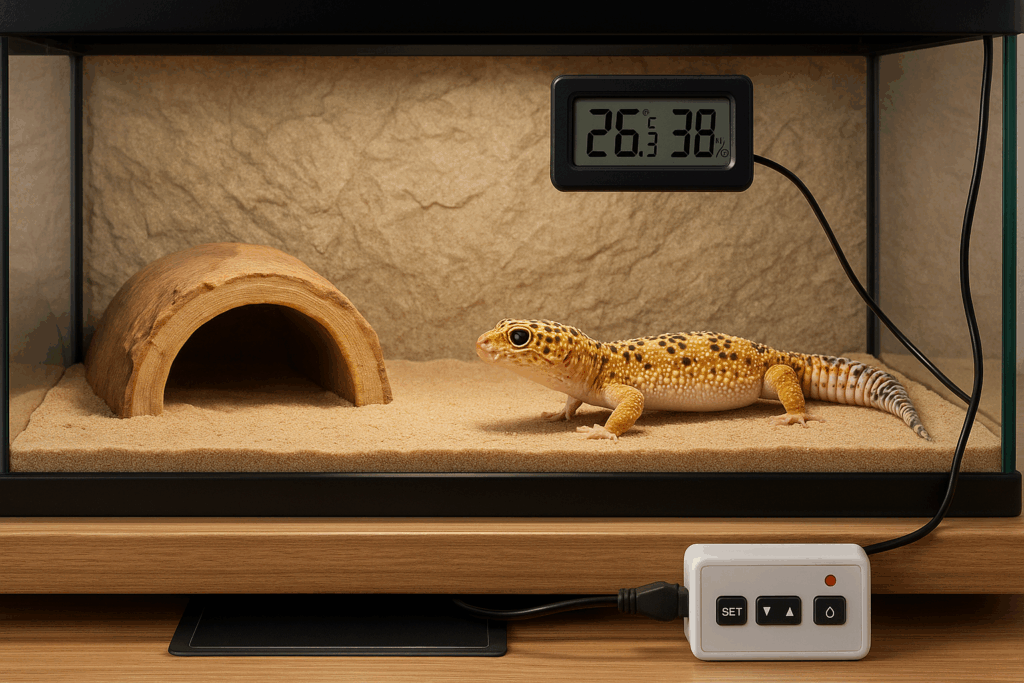

レオパを冬場に飼育する際、最も重要なのは温度管理です。

寒さに弱いこの爬虫類にとって、適切な環境を整えることが健康を維持する鍵となります。

特に夜間は温度が急激に下がりやすいため、保温器具を使用してケージ内の温度を安定させる必要があります。

湿度の変化にも注意が必要で、乾燥しすぎると脱皮不全のリスクが高まるため、湿度管理も併せて行いましょう。

また、冬季は活動量が減ることがありますが、餌の摂取量や排泄の状態を日々観察し、健康状態の変化を見逃さないようにしてください。

寒さが与える影響とそのリスク

レオパにとって寒さは重大な健康リスクを伴います。

適切な温度が保たれない場合、免疫力が低下し、病気にかかりやすくなります。

また、寒さが原因で消化機能が鈍り、食欲不振や体重減少を引き起こすこともあり、特に極端な温度変化が頻繁に起こると、ストレスが蓄積し、活動性が低下する可能性があります。

さらに、長時間低温状態が続くと命に関わる危険もあるため、飼育環境をしっかり管理し、寒さ対策を徹底することが重要です。

レオパの冬の寒さ対策

ヒーター

レオパの冬対策として、ヒーターの使用はとても重要です。

気温が低下すると、消化不良や代謝の低下を引き起こし、最悪の場合、冬眠状態に陥ることもあります。そのため、適切な温度管理が必要になります。

一般的に使用されるのがパネルヒーターで、これはケージの床に設置し、底面をじんわりと温めるタイプです。

レオパは体温を自分で調整できないため、寒いと感じたときに温まれる場所があることが重要です。

ただし、パネルヒーターだけではケージ全体を温めることは難しく、特に室温が低い環境では補助的な保温が必要になります。

サーモスタット

冬場にヒーターを使用する際は、サーモスタットを併用することも大切です。

温度が上がりすぎるのを防ぐため、設定温度を一定に保つことができます。

理想的な温度は昼間で28~30℃、夜間でも20℃以上を維持することが望ましく、温度計を設置して適宜確認することが重要です。

また、エアコンと併用することで、より安定した環境を作ることができ、急激な温度変化を防ぐことができます。

このように、ヒーターを上手に活用しながら、サーモスタットやエアコンを併用し、定期的に温度をチェックすることで、レオパが快適に過ごせる冬の環境を整えることが大切です。

暖突

暖突(だんとつ)とは、レオパなどの爬虫類の飼育ケージ内を温めるためのヒーターの一種です。

一般的なヒーターと違い、遠赤外線を利用しており、直接空気を温めるのではなく、ケージ内の物や床をじんわりと温める仕組みになっています。

設置場所はケージの天井部分で、フックや専用の固定具を使って取り付けることが多いです。

そのため、床に置くタイプのヒーターと違って、トカゲモドキが直接触れることがなく、火傷のリスクが少ないというメリットがあります。

冬になるとケージ内の温度が下がりすぎることがあり、レオパの健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

理想的な飼育温度は昼間が約28~30℃、夜間でも20℃以上を維持するのが望ましいとされています。

エアコンやパネルヒーターだけでは温度を一定に保つのが難しい場合、暖突を設置することでケージ全体を穏やかに温めることができます。

保温玉

保温玉は電球型のヒーターで、発熱して周囲の空気を温める仕組みになっています。

一般的に、保温球はケージの上部や側面に設置され、局所的に暖かい場所を作り出すために使われます。

昨日、壊してしまった保温玉がついに届いたー

— ハマー (@reopa2415) December 6, 2019

レオパちゃん、暖房はつけてたけど、寒い2日をごめんよ😔

にしても、約1か月経つけど…なんかシェルター飼ってるみたいだなぁーw

全然出てこないw pic.twitter.com/FQyyHV2CXp

レオパは変温動物なので、自分で体温を調整することができません。

そのため、ケージ内に温度の異なるゾーンを作ることで、自分にとって快適な場所を選べる環境を整えることが重要になります。

保温球にはいくつかの種類があり、主に白熱タイプとセラミックタイプに分かれます。

白熱タイプの保温球は光を発しながら熱を放出するもので、昼間の保温に向いています。

しかし、レオパは夜行性のため、明るい光を嫌がることがあり、夜間に使用するとストレスを与えてしまう可能性があります。

そのため、夜間に使用する場合は、光を発しない赤外線タイプやセラミックタイプの保温球を選ぶのが一般的です。

保温球を設置する際には、ケージのどの位置に設置するかも重要になります。

基本的にはケージの一部を温める形にし、ケージ全体が均一に暑くならないようにするのが理想的です。

これはレオパが自由に移動して、暑すぎる場合は涼しい場所に、寒すぎる場合は暖かい場所に行けるようにするためです。

また、保温球をケージ内に直接設置すると、レオパが触れて火傷する危険があるため、ケージの外側に取り付けるか、保温球専用のガードを付けると安全に使用できます。

部屋全体の温度対策と停電時の備え

レオパの冬対策では、ケージ内の保温だけでなく、部屋全体の気温管理も非常に重要です。

特に真冬の冷え込みが厳しい地域では、ケージだけに頼ると、外気温の影響を受けやすくなります。

たとえば、日中は暖かくても夜間に急激に冷え込む場合、ケージ内の温度も下がりやすくなり、ヒーターだけでは対応しきれないことがあります。

そのため、部屋そのものを一定の温度に保つ工夫が必要です。

効果的な対策としては、以下のような方法があります。

- 窓に断熱シートを貼る

外気との熱の出入りを防ぎ、室温の急低下を防ぐ効果があります。 - 隙間風の対策をする

ドアや窓の隙間にパッキンやスポンジテープを貼ることで、冷気の流入を防げます。 - 部屋全体をエアコンで暖房する

室温を20℃以上にキープしておくことで、ケージ内の保温も安定します。

また、停電時の備えも忘れてはいけません。万が一の停電に備え、以下のような準備をしておくと安心です。

- モバイルバッテリーやポータブル電源の用意

- カイロや湯たんぽで一時的な保温を確保

- 保温シートや毛布でケージ全体を覆い、熱の逃げを防ぐ

このように、ケージ内だけでなく部屋全体を快適に保つ工夫と、万一のトラブルにも対応できる備えをすることで、レオパを冬の寒さからしっかりと守ることができます。

レオパの冬の寒さに強い餌の選び方と与え方

レオパ(レオパ)の冬の寒さ対策として、エサの選び方も重要になります。

寒い時期は代謝が落ちやすく、食欲が低下することがあるため、栄養価の高いものを与えつつ、消化の負担を減らす工夫が必要です。

消化しやすく高栄養のエサ

冬場に特におすすめなのが、消化しやすく高栄養なエサです。

活餌を与えている場合、レオパの食欲が落ちていると、動きの遅い餌を好まなくなることがあります。

そのため、コオロギやデュビアなどの動きのある餌を与えると、より食いつきが良くなることが期待できます。

ただし、消化不良を防ぐために、サイズはやや小さめのものを選ぶと安心です。

人工フードの活用

また、冷え込みが強くなると食欲がさらに落ちることがあるため、人工フードを活用するのも一つの方法です。

人工フードは栄養バランスが整っており、消化しやすいものが多いため、レオパが食べやすくなります。

特に、ミルワームやコオロギ由来のタンパク質を多く含むフードを選ぶと、栄養補給に適しています。

さらに、カルシウムやビタミンD3の補給も忘れてはいけません。冬場は紫外線の不足により、カルシウムの吸収が低下しやすくなるため、エサにカルシウムパウダーをまぶして与えると良いでしょう。

また、腸内環境を整えるために、腸内細菌をサポートするサプリメントを少量混ぜるのも効果的です。

餌を与える時間

エサを与える時間帯にも工夫が必要です。

気温が低いとレオパの消化機能が落ちるため、ケージが十分に温まった後に給餌すると、消化がスムーズになります。

夜行性のため、夜に食べる習性がありますが、冬場は特に温かい時間帯を狙って与えると良いでしょう。

このように、冬場のレオパのエサ選びでは、消化しやすく高栄養なものを意識し、カルシウムやビタミンD3の補給をしながら、温かい時間帯に給餌することが重要になります。

寒い時期でも適切なエサを与え、健康を維持できるようにしましょう。

レオパの冬眠を回避するための注意点

前述のようにレオパは野生下でもあまり冬眠することはありません。

また仮に野生下でなら通常は冬眠するようなカエルのような生き物でさえ飼育下で冬眠させるか否かは意見が分かれるところです。

冬眠が成功した場合はその期間の老化を避けることができるため通常より長寿を期待することができる一方で、冬眠期間中に越冬することができず命を落とすリスクも少なからずあるからです。

そのくらい冬眠はリスクもあることですので、もともと野生下でも冬眠することが少ないレオパは原則、冬眠を避ける方が無難です。

冬眠のリスクと適切なケア方法

レオパは冬眠を必要としない爬虫類であり、無理に冬眠させると健康を損なうリスクがあります。

特に、低温下で免疫力が低下すると、感染症や体力消耗が深刻化する可能性があります。

そのため、飼育環境の温度を安定させることが重要です。

適切なケアとして、保温器具を使用してケージ内を20~28度の範囲に保つことをおすすめします。

また、定期的に食欲や排泄、活動量を観察し、異常がないか確認することで健康を維持できます。

冬眠の兆候が見られた場合は、速やかに環境を見直し、獣医師に相談することも大切です。

冬場に観察するべき健康サイン

冬場はレオパの健康状態を日々観察することが重要です。

具体的には、食欲や排泄の頻度、活動量の変化に注意を払いましょう。

食欲が著しく低下したり、排泄物が異常な色や形状であれば、体調不良の兆候かもしれません。

また、体重が急激に減少する場合は、栄養不足や病気の可能性があります。

皮膚の状態も確認し、乾燥や炎症が見られた場合は湿度管理を見直す必要があります。

これらのサインを早期に発見し、適切に対応することで、健康を維持することができます。

まとめ:レオパと冬を乗り切る準備

冬の飼育はレオパにとって大きな試練ですが、正しい知識と準備があれば安心して乗り切ることができます。

保温器具で適切な温度を維持し、湿度にも気を配りましょう。また、室温の安定や停電時の備えも重要です。

さらに、餌の内容や与えるタイミングを見直すことで、寒い時期でも健康状態を維持しやすくなります。

日々の観察と環境管理を徹底して、レオパが快適に過ごせる冬支度を整えていきましょう。