テグーは知能が高く人に懐くことから、ペットとしても人気が高まっている大型のトカゲです。

しかし、その大きさと力強さから、適切なケージ選びをしないと飼育中にトラブルになることも少なくありません。

この記事では、テグーに適したケージのサイズや素材、配置のポイント、注意点などを、初心者にもわかりやすく解説します。

飼いやすく安心できる環境を整えて、テグーとの暮らしをもっと快適にしていきましょう。

\ テグーの飼育に関する /

まとめページは以下より

テグートカゲ|飼い方・種類販売情報まとめ

テグー関連記事一覧を表示する

- アルゼンチンブラックアンドホワイトテグー

白黒のコントラストが美しい、もっともポピュラーな品種です。 - レッドテグー

人に慣れやすく、初めてのテグーにも人気の赤い個体。 - ブルーテグー

希少で美しい青色のテグー。中・上級者向けです。 - ゴールデンテグー

野性味が強く観賞向き。流通数が少ない珍しい品種です。 - テグーのケージについて

成長に応じて必要なサイズやレイアウトを解説します。 - テグーの餌について

肉や野菜、給餌頻度など飼育段階ごとの食事管理。 - テグートカゲが噛む理由とは?

飛びつき・噛み癖を防ぐための工夫やしつけのコツ。 - テグートカゲはなつくの?

慣れやすい個体の特徴や信頼関係の築き方を紹介。 - テグーの寿命について

平均寿命と健康的に長生きさせるためのポイント。 - テグーが臭い理由と対策

テグーの臭い問題の解決方法

テグーにとってケージが重要な理由

テグーは見た目以上にパワフルで賢く、環境によって行動が大きく変わる爬虫類です。

犬のように懐く個体も多く、人と強い信頼関係を築くことができる一方で、ストレスや管理不足が続くと攻撃的になることもあります。

そのため、安心できる空間=ケージの重要性は非常に高いと言えます。

大型で力が強く脱走リスクがある

テグーは種類によっては全長1.5mを超えることもある大型のトカゲです。

爪も鋭く、前足の力も強いため、簡易的なケージやフタでは脱走されるリスクがあります。

ケージのロック機構や素材の強度は、犬や猫と同等かそれ以上に考慮すべきポイントです。

温度・湿度の管理が必須な生き物

南米原産のテグーは、一定の温度・湿度が維持された環境で健康に暮らします。

ケージはただ閉じ込めるための箱ではなく、温度勾配をつけたり、湿度を調整したりできる「管理された空間」として機能しなければなりません。

安心できる空間づくりが健康のカギ

神経質な個体や慣れていないテグーは、大きすぎる空間に放置されると逆に不安を感じることもあります。

ケージは視界を適度に遮ったり、隠れ家を設けたりして、テグーが落ち着ける「テリトリー」を確保する役割も担っています。これは、人間との信頼関係を築く上でも重要です。

テグーのケージサイズの目安とは?

テグーは成長スピードが早く、ベビーのうちは小型ケージでも飼えますが、数ヶ月で手狭になります。

最初から成体を見据えたサイズ選びが理想ですが、段階的にケージをアップグレードする選択肢もあります。

ベビー〜ヤング期のサイズと管理ポイント

ベビー期(全長30cm前後)であれば、90×45×45cm程度のケージでも飼育は可能です。

ただし、成長に備えてすぐに狭くなってしまうため、一時的な使用に限定すべきサイズです。

ヤング期(全長60〜80cm前後)になると、120×60×60cm以上は必要になってきます。

動きが活発になる時期でもあるため、ケージ内の運動スペースも確保しておきましょう。

成体(アダルト)の最低限必要なサイズ感

成体になると全長は1〜1.5mを超えることもあり、最低でも180×90×90cm程度の大型ケージが必要になります。

ケージ内に温度勾配をつけたり、シェルター・水容器・登り木などを配置することも考えると、「最低限」では物足りないケースも多いです。

横幅・奥行き・高さのバランスの理由とは

テグーは地上性のトカゲで、縦よりも横方向に動くスペースを重視します。

そのため、背の高いケージよりも横幅や奥行きがしっかりあるレイアウトの方が快適です。

高さは登り木や機器設置を考慮して60〜90cm程度あれば十分です。

ケージの素材別メリット・デメリット

テグーのような大型で力の強いトカゲには、ケージの「素材選び」も非常に重要です。

見た目や価格だけで選んでしまうと、破損・脱走・管理のしにくさなど思わぬトラブルにつながることがあります。

ここでは代表的な3つの素材ごとに特徴を見ていきましょう。

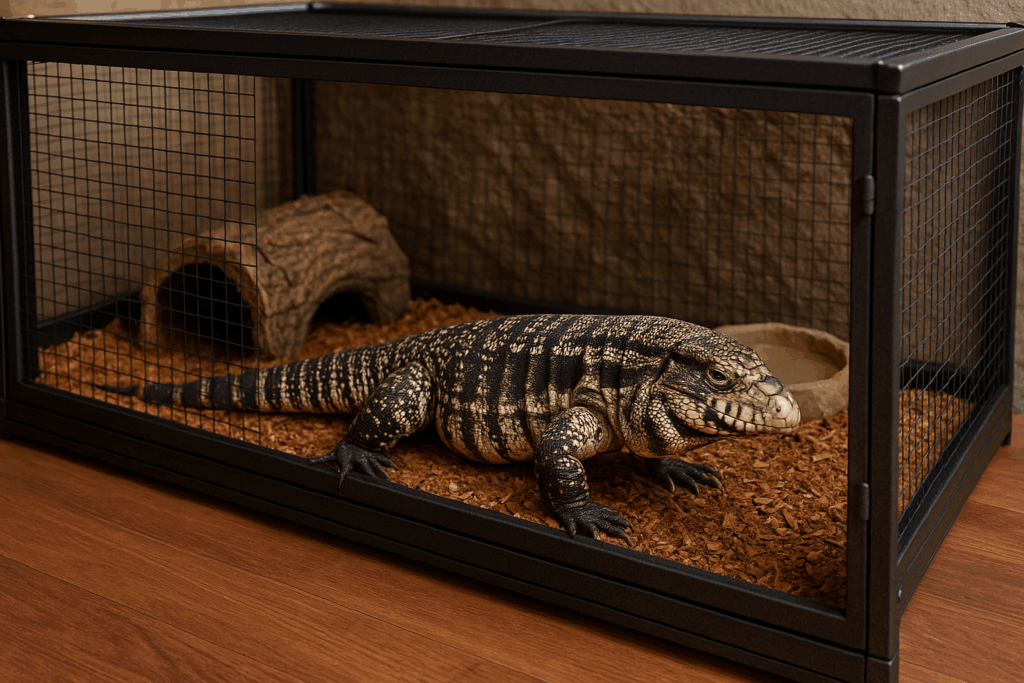

ガラス製ケージの魅力と課題

ガラス製のケージは、見た目が美しく観察もしやすいため人気があります。

よーし、テグーのケージメンテ終了😆

— ささ爬虫類垢 (@sasatoshsi) April 27, 2023

潜るの好きなので床材は厚め👍 pic.twitter.com/vLt152gpdX

ただし、重量があり移動が困難で、サイズ展開も限られており、大型の個体にはやや不向きな面もあります。

また、温度が逃げやすいため、**保温性の工夫(断熱材の設置など)**が必要になる場合も。

メリット: 観察性が高く、インテリア性が高い

デメリット: 重くて割れやすく、大型サイズが少ない

木製・DIYケージの可能性と注意点

ベニヤ板やOSB合板などで作る木製ケージ(自作含む)は、コスパが良くサイズも自由に調整できるのが魅力です。

コウが起きてきたんで清掃中のケージに入れてみた。やっぱテグーに幅120cm奥行50cmのケージは狭いね😅 pic.twitter.com/jbknMg8MDI

— きゃっぷ@たば (@sitodes) March 22, 2025

一方で、湿気に弱く、カビや腐食、尿による劣化などの問題も発生しやすいため、防水処理・通気対策は必須です。

メリット: 自由設計ができ、大型サイズに対応しやすい

デメリット: 防水処理・換気の工夫が必要、火気に弱い

爬虫類専用ケージ(市販品)の選びやすさ

近年はテグー対応をうたう大型ケージも市販されており、通気性・保温性・掃除のしやすさが考慮された設計のものもあります。

ただし価格はやや高めで、サイズによっては入荷待ち・輸送費が高額になることも。

それでも安心して長期間使える点は非常に魅力的です。

メリット: 機能性が高く、安全性も担保されている

デメリット: 高価でサイズ・入手に制限がある

レイアウトと設置例|快適に暮らす環境づくり

テグーは非常に賢く、環境の変化にも敏感な生き物です。

そのため、ただケージに入れるだけではなく、「落ち着けて快適に暮らせる空間づくり」が重要になります。

ここでは、床材やシェルターなどの基本レイアウトに加えて、ヒーター・照明の設置例も解説します。

床材・シェルター・登り木の配置バランス

テグーに適した床材としては、ヤシガラ土・赤玉土・新聞紙・人工芝などがあります。

特に湿度が必要な時期は、**湿度保持性の高い素材(ヤシガラなど)**が推奨されます。

また、身を隠せるシェルター(流木や段ボールでも可)や、軽く登れる木を配置して、安心できる隠れ場所と運動スペースの両方を確保しましょう。

保温球・紫外線ライト・パネルヒーターの設置位置

テグーは温度勾配(温かい場所と涼しい場所の差)が必要です。

そのため、ケージ内の一部に保温球を設置してホットスポット(35℃前後)を作り、反対側はやや低めの温度(25℃前後)に調整します。

紫外線ライト(UVB)も日中12時間ほど照射できるように設置し、代謝やカルシウム吸収をサポートします。

床面の温度が下がりすぎる場合は、パネルヒーターで底面保温を行うとよいでしょう。

清掃・メンテナンスを見越した導線づくり

大型のテグーを飼う場合、定期的な掃除のしやすさは超重要ポイントです。

床材をすぐ交換できる構造、フンをしやすい位置へのペットシート設置、水入れの取り出しやすさなど、管理者目線での導線設計がストレスを減らします。

掃除をサボると、テグーの健康だけでなくニオイ・カビ・害虫の原因にもなるので注意しましょう。

ケージに収まらない!成長後の飼育スペースの工夫

テグーは飼い主の予想以上に成長が早く、既製ケージでは収まらなくなることもしばしばあります。

そのため、成体になることを見越して、より柔軟なスペース確保のアイディアを持っておくことが大切です。

ここでは、DIYケージや部屋そのものをケージ代わりにする方法など、実際に飼育者が選ぶ拡張プランをご紹介します。

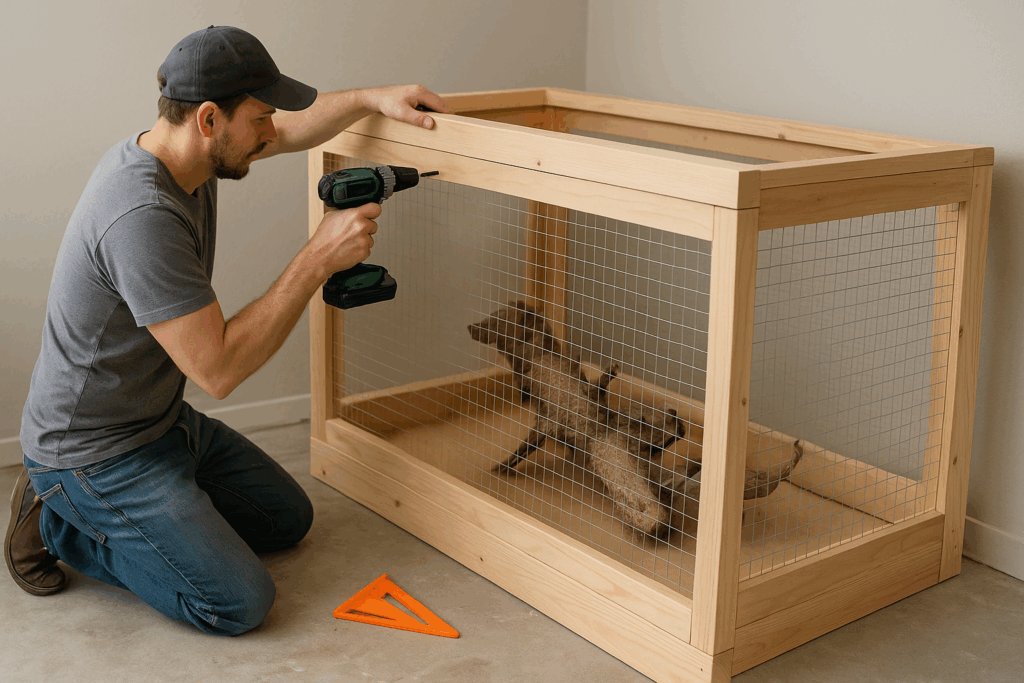

DIYで大型ケージを自作する際の注意点

市販のケージでは対応しきれないサイズになると、木材や塩ビ板を使った自作ケージという選択肢も現実的になります。

大きさや形状を自由に設計できるのは魅力ですが、通気性・保温性・防水性の3点を同時に満たす設計が求められます。

とくに排尿による劣化やニオイ対策として、内側のコーティング(防水塗料・FRP)は必須です。

ちょっと休憩🚬

— まみけん (@009mamiken) March 26, 2023

サルバかテグー用のケージ製作中 pic.twitter.com/1eICGS4dms

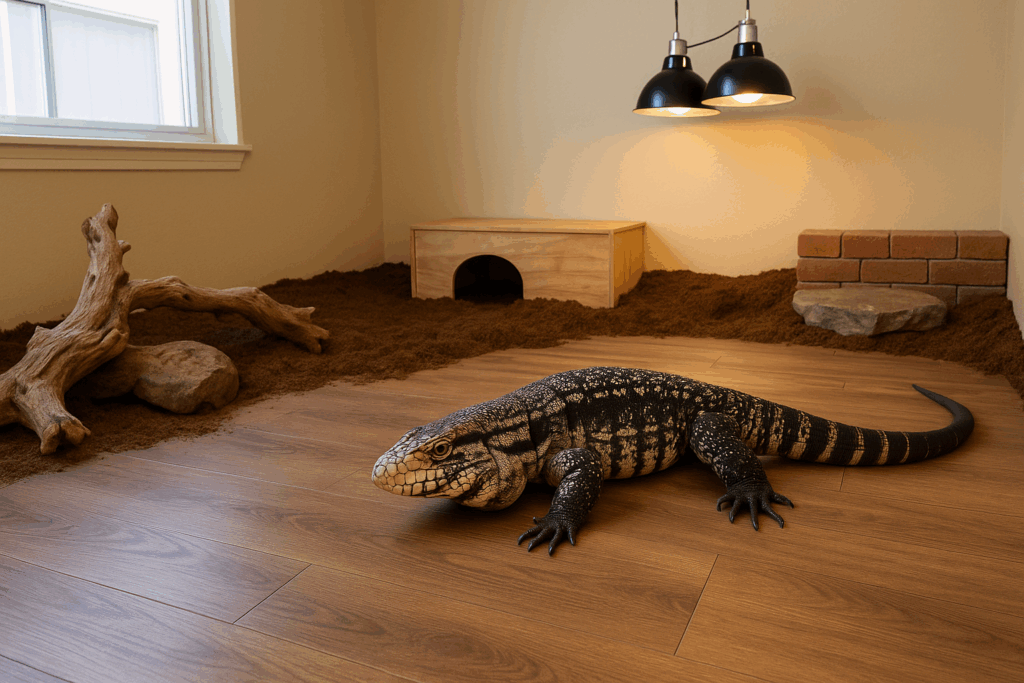

1部屋をまるごと飼育部屋にする方法とリスク

さらに広いスペースが必要な場合、1部屋を“テグー専用ルーム”として開放する飼育者もいます。

この場合は事実上「ケージが存在しない」状態になりますが、ドア・窓のロック・コード類の保護・壁の保護・床の防水など、部屋を安全な飼育空間に作り変える手間とコストが発生します。

また、掃除の負担も大きくなるため、「飼いやすさ」は確実に下がる点は理解しておきましょう。

放し飼いと“室内管理”は全く違うという話

一見「自由に動けて楽しそう」と感じるかもしれませんが、放し飼い=ノーケージ飼育は非常に管理が難しくなります。

テグーはコードをかじったり、家具の下に入り込んだり、フンで床を汚したりと、室内が適切に整備されていないと危険が多すぎます。

「ケージの代わりに部屋を与える=厳密な環境管理が必要になる」ことを忘れてはいけません。

テグーのケージ選びでよくある失敗例と対策

テグーは「大きくなる」とわかっていても、実際に飼育してみないと気づかないことが多い爬虫類です。

特に初心者は、ケージ選びでの失敗がストレスや健康トラブルに直結するケースも少なくありません。

ここでは、よくある失敗例とその対策を紹介します。

ケージサイズ不足による攻撃性や拒食

見た目が可愛いベビー時代のままの感覚で、小さなケージを使い続けると、運動不足・ストレス・拒食・攻撃性といった問題が出てきます。

テグーは知能が高いため、環境の不満を態度で示す傾向があります。

早めのケージサイズの見直しが、トラブル防止の鍵です。

通気性・保温性のバランスが崩れやすい罠

「しっかり保温したい」と思って密閉性を高めすぎると、今度は湿度がこもりカビや皮膚病の原因に。

逆に通気性ばかり優先すると、冬場の保温が不十分で体調を崩すこともあります。

通気孔の位置・数・ヒーターとの配置バランスが重要で、夏と冬で機器の見直しも必要になることがあります。

素材劣化・破損・脱走トラブルの事例

木製ケージを防水処理せずに使用した結果、尿で腐食し底抜け→脱走という事例も実際にあります。

また、プラケースやクリアボックスなどを仮ケージとして使っていたところ、前足の力でフタをこじ開けたというケースも。

テグーの力を甘く見ず、強度・耐水性・ロック機構のチェックは最重要項目です。

おすすめの市販ケージと選び方のポイント

「DIYはハードルが高い」「設置も管理もラクにしたい」という方にとって、市販の大型ケージは安心かつ即戦力の選択肢です。

ただし、テグーのサイズや性格によっては合わないケージもあるため、製品選びの前に確認しておきたいポイントがあります。

飼育者に人気のケージ製品(具体例)

以下はテグー飼育者の間で人気のあるケージ製品の一例です:

- グラステラリウム9045 / 12045(EXO TERRA)

→ 小〜中型個体向け。通気性・観察性◎ - レプタイルボックスPRO(爬虫類専用木製ケージ)

→ DIY要素もあり、180サイズなど大型対応モデルあり - オーダーケージ(ネット通販 or ホームセンター発注)

→ 完全フルカスタム。部屋サイズに合わせた巨大設計も可能

※どの製品も「テグーに対応」と明記されているか、実績のあるレビュー・使用例の確認が重要です。

購入前にチェックすべきサイズ・扉構造・換気性

市販ケージを選ぶ際は、以下の点を必ず確認しましょう。

- サイズ:成体に対応できる180cm前後のサイズが理想

- 扉構造:スライド式よりも開閉式(前面扉)が掃除しやすい

- 換気性:通気口の位置・数が適切か。冬場の保温とのバランスも重要

- ロック機構:テグーの力では開かない設計であるか

これらを総合的に判断して初めて「飼いやすいケージ」と言えるでしょう。

ネット通販・中古購入時の注意点

大型ケージは送料が高額になりがちで、「本体より送料の方が高い」なんてこともあります。

中古品を検討する場合は、防水劣化・ヒビ・パーツ欠損・異臭がないか入念に確認を。

また、通販で分解式の場合は組み立てに工具・スペースが必要なこともあるので注意が必要です。

まとめ|テグーにとって安全・快適な環境をつくろう

テグーの飼育において、ケージ選びは**ただの箱選びではなく「信頼関係の土台づくり」**とも言えます。

サイズ・素材・レイアウト・温度管理、そして成長に合わせた拡張対応まで、しっかりと考えておくことで、テグーにとっても飼い主にとっても快適な暮らしが実現できます。

特に成体になるとケージに収まりきらなくなることもあるため、最初から広めの設計やDIY・部屋飼いの可能性も視野に入れておくのが理想です。

テグーは人になつき、賢く魅力的な存在ですが、そのぶん適切な環境整備と飼育者の理解が欠かせません。

ぜひこの記事を参考に、テグーにとって最高の住まいを整えてあげてくださいね。

\ ついでにこれも読んでいけ。 /

いや、読んでくださいお願いします(土下座)