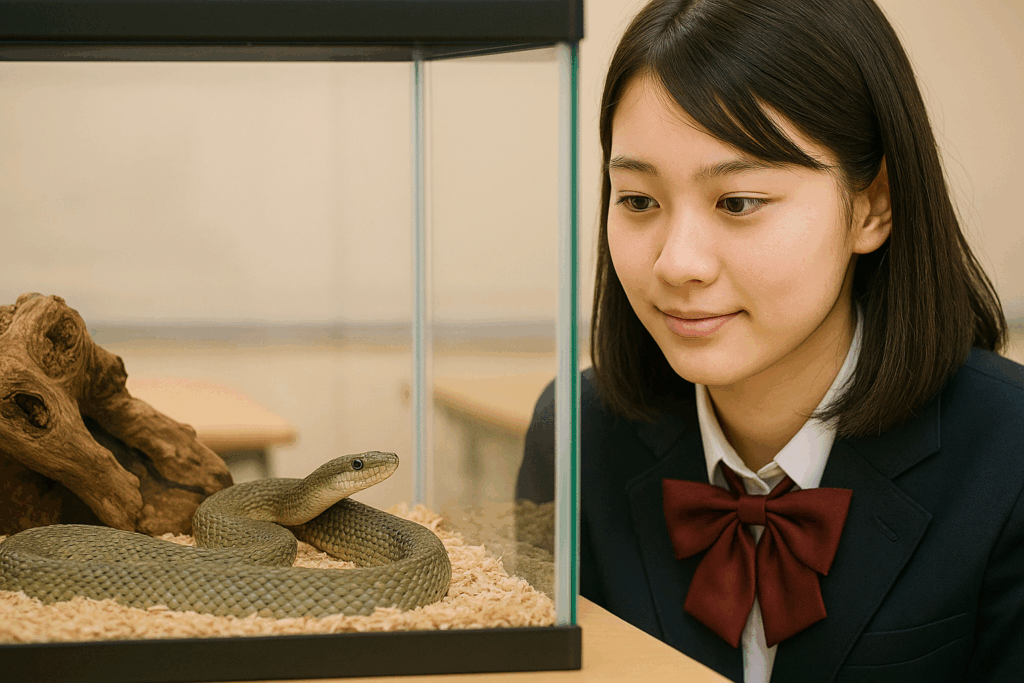

アオダイショウは、日本に広く分布するおとなしい性格のヘビで、爬虫類飼育初心者にも人気のある種類です。

しかし、ヘビと聞くと「なつく」というイメージがわきにくいかもしれません。

果たしてアオダイショウは飼い主に懐くのでしょうか?

この記事では、アオダイショウの性格やスキンシップの取り方、信頼関係を築くための飼育のコツについて、わかりやすく解説していきます。

アオダイショウの関連記事一覧

アオダイショウは懐く?ヘビの「なつく」をどう定義するか

「アオダイショウはなつきますか?」という質問には、実は少し注意が必要です。

というのも、ヘビは犬や猫のように感情を表現したり、人間に愛着を示したりする動物ではないからです。

私たちがよく知る「なつく」という概念、たとえばしっぽを振って寄ってきたり、撫でてほしくてすり寄ってきたりする行動は、ヘビには基本的に見られません。

では「ヘビが懐く」とはどういう状態を指すのでしょうか?

それは「飼い主を警戒せず、落ち着いて接することができるようになる」状態を意味することが多いです。

つまり、アオダイショウにとっての「なつく」は、攻撃したり逃げたりせず、ストレスなく人間と共存できる関係を築けるかどうか、というニュアンスなのです。

アオダイショウの性格と習性|なつく可能性のある理由

アオダイショウは、日本に広く分布している在来のヘビで、人間の生活圏にもよく姿を現します。

もともと臆病で慎重な性格ですが、攻撃性は比較的低く、落ち着いた個体が多いのが特徴です。

そのため、環境に慣れると比較的スムーズに飼育者との距離を縮めることができます。

また、ヘビは視力があまり発達しておらず、嗅覚や振動による感知能力が優れています。

繰り返しの接触やにおい、温度などを通して「この人間は安全だ」と認識することができれば、警戒心を解くことができるのです。

さらに、アオダイショウは学習能力もある程度備えているとされており、定期的な給餌や一定の接触によって飼い主を覚えるケースもあります。

これらの特徴から、アオダイショウは他の爬虫類に比べても比較的「なつく(=人に慣れる)可能性が高い」といえるでしょう。

アオダイショウをなつかせるための飼育ポイントと接し方のコツ

アオダイショウに人間を「安全な存在」と認識してもらうには、飼育環境と接し方の両面からアプローチすることが大切です。

まず、ハンドリング(手で触れること)は、焦らず慎重に行いましょう。

お迎えしてすぐの時期や脱皮前などは、ストレスを感じやすいため触れない方が無難です。

ヘビにとっては「手で持たれること」自体が自然なことではないので、最初はケージ越しに存在に慣れてもらうところから始めましょう。

ハンドリングを行う場合は、餌を食べた直後や脱皮直前の時期を避け、落ち着いたタイミングで短時間からスタートします。

嫌がる素振り(体をS字に構える、激しく動こうとする)を見せた場合はすぐに中止しましょう。

無理やり触ると、信頼関係どころか逆に不信感を持たれてしまいます。

また、餌やりの時間を固定し、手の動きやにおいと結びつけることで、「人間=餌をくれる存在」として認識されやすくなります。

これが積み重なることで、手を見ても逃げなくなったり、自ら寄ってくるようになることもあります。

焦らず、少しずつ慣らしていくことが、アオダイショウとの良好な関係を築くコツです。

懐いてくると見られる行動の変化

アオダイショウが飼育者に慣れてきたサインはいくつかあります。

もちろん犬や猫のようにわかりやすい表現はしませんが、行動をよく観察していれば、信頼の兆しを読み取ることができます。

手を近づけても逃げなくなる

最もわかりやすい変化は、「手を近づけても逃げなくなる」という反応です。

もともと臆病なヘビは、警戒心が強いとすぐに身を引いたり、体をS字にして威嚇したりします。

しかし、慣れてくるとそのような防衛反応が減り、手のにおいをかぐように舌をチロチロと出す余裕を見せるようになります。

ハンドリングに落ち着いてる

さらに、ハンドリングに対して落ち着いている、あるいは自ら人の腕や肩をよじ登ってくるような仕草が見られたら、それはかなり心を開いている証拠です。

ヘビは嫌なことからは確実に逃げようとしますので、自分から近づいてくる行動はポジティブなサインといえるでしょう。

餌を落ち着いて受け取る

また、給餌の際に落ち着いて受け取るようになったり、脱皮や休息中も落ち着いて過ごしている様子があれば、それも環境や飼い主に対して安心している証拠です。

こうした小さな変化の積み重ねこそが、「アオダイショウが懐いた」と言える状態です。

アオダイショウをなつかせたい人への注意点

アオダイショウは比較的おとなしく、飼い主に慣れやすい性格ではありますが、「必ず懐く」とは限りません。

個体ごとに性格には大きな差があり、中にはいつまで経っても警戒心が強いままの子もいます。

無理に触れ合おうとすると、逆にストレスとなり、健康を損ねてしまうこともあるため注意が必要です。

また、ヘビにとってストレスは大敵です。

騒音や強い照明、頻繁なケージの掃除なども、安心できない環境要因になります。

まずは落ち着ける住環境を整え、アオダイショウが「安全な場所だ」と感じられるように配慮することが大切です。

「懐かせたい」と強く思うあまりに、毎日のように無理にハンドリングをしたり、刺激を与えすぎてしまうと、逆効果になってしまいます。

あくまでヘビのペースを尊重し、「触れなくても一緒に過ごせる」くらいの心構えが、結果的に信頼関係を築く近道になることもあります。

アオダイショウとの距離を縮めたいなら、焦らず、じっくり時間をかけて向き合うことが一番のポイントです。

まとめ

アオダイショウは、ヘビの中でも比較的おとなしく、人間に慣れやすい性格を持っています。

「なつく」という表現はやや誤解を生むかもしれませんが、飼育環境を整え、丁寧に接することで、警戒心を解いて落ち着いた関係を築くことは十分可能です。

懐かせるためには、無理に触れ合おうとせず、ヘビのペースに合わせてゆっくりと信頼を積み重ねることが大切です。

少しずつ距離を縮めていけば、アオダイショウが見せる小さな変化や反応から、確かな絆を感じることができるはずです。

\ ついでにこれも読んでいけ。 /

いや、読んでくださいお願いします(土下座)