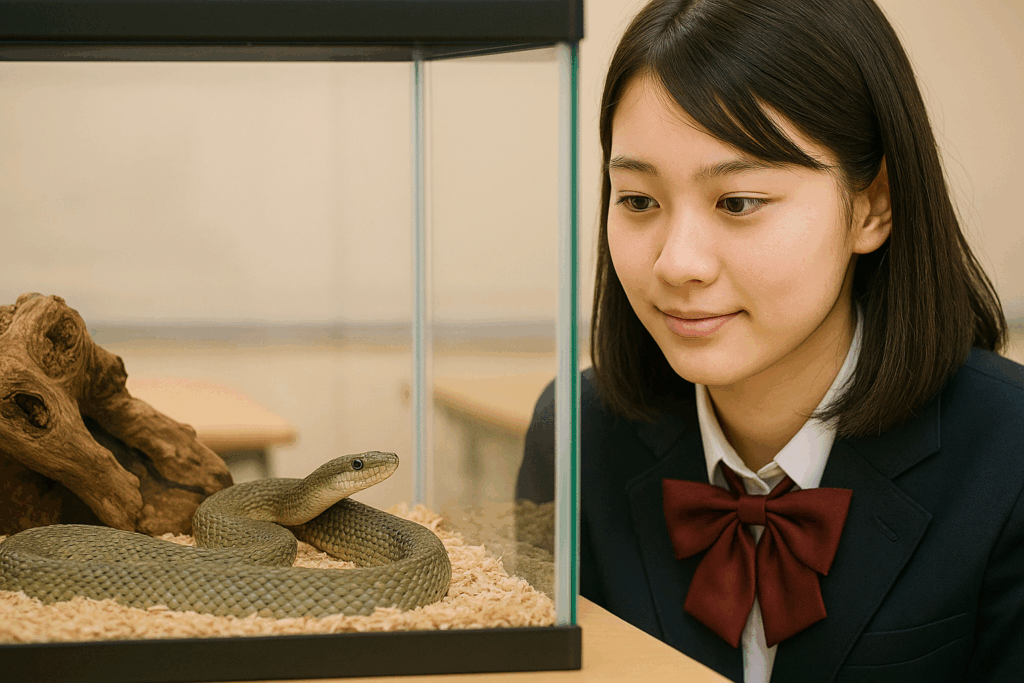

飼っているアオダイショウが突然餌を食べなくなった…そんなとき、飼育者としてはとても不安になりますよね。

特に人工飼料や冷凍マウスに慣れていた個体が拒食を始めると、

「体調が悪いのでは?」

「何か間違った飼育をしているのかも」

と心配になる方も多いはずです。

この記事では、アオダイショウが餌を食べない原因と考えられる要因、そして状況に応じた対策方法について、初心者にもわかりやすく解説します。

アオダイショウの関連記事一覧

アオダイショウが餌を食べないとき、まず確認したいのは「いつから食べないのか」

アオダイショウが餌を食べないとき、最初に確認してほしいのが「いつから食べなくなったのか」という点です。

このタイミングによって、考えられる原因や取るべき対策が大きく変わってきます。

たとえば、「飼い始めてすぐ」の場合は、環境の変化やストレスによって一時的に餌を拒むことが多く、しばらく様子を見ることで自然に解決するケースもあります。

一方で、「今までは問題なく食べていたのに、急に食べなくなった」という場合は、飼育環境に何らかの異変が起きていたり、脱皮や体調不良などが関係している可能性があるため、慎重な観察と対応が必要です。

このように、拒食の「始まり方」によって原因の特定がしやすくなり、対処もしやすくなるため、まずは「いつから食べなくなったのか」を明確にしましょう。

① 飼い始めてすぐのアオダイショウが餌を食べない場合

アオダイショウをお迎えして間もない時期に餌を食べないのは、実はよくあることです。

とくに初めての環境に入ったばかりの個体は、警戒心が強くなり、餌よりもまず「身の安全」を優先します。

飼育ケースに慣れていないうちは、ストレスによって食欲が大きく落ちることがあるため、数日~1週間程度の拒食は心配しすぎる必要はありません。

また、飼育者が頻繁に覗き込んだり、触ろうとする行為もストレスの原因になります。

最初の1週間はなるべく静かな場所でそっと見守り、餌もピンセットでしつこく与えるのではなく、夜間にこっそり置いておくなど「自然に任せるスタイル」を心がけましょう。

餌は無理に食べさせようとせず、まずは安心できる環境づくりが最優先です。

温度・湿度が適切に保たれているか、シェルターがあるかどうかも、個体の安心感に直結します。

② 以前は食べていたのに、突然食べなくなった場合

これまで問題なく餌を食べていたアオダイショウが、急に食べなくなった場合は注意が必要です。

飼育環境に何らかの変化があったサインである可能性が高く、放置すると体調を崩してしまうリスクもあります。

よくある原因としては、以下のようなものが考えられます。

- 脱皮前の食欲低下:

目が白く濁ってきている場合は脱皮の前兆であり、一時的に食べなくなることがあります。脱皮後に食欲が戻ることが多いです。 - 温度や湿度の変化:

季節の変わり目などで温度が下がっていたり、エアコンの風が直接当たっていたりすると、消化機能が落ちて餌を受け付けなくなることがあります。 - 餌の状態や与え方の変化:

いつもと違う種類の餌や、サイズが大きすぎる餌、ピンセットの使い方の変化なども、食べなくなるきっかけになります。 - ストレスや体調不良:掃除のしすぎやケージのレイアウト変更、大きな物音、他のペットの存在など、日常のストレスが積み重なると、拒食につながることもあります。

このように、原因は1つではなく、複数の要因が重なっていることも珍しくありません。

まずは焦らず、最近の飼育環境やアオダイショウの様子を振り返ってみましょう。

原因と考えられるパターン別の理由

アオダイショウが餌を食べない理由は、飼育状況や個体の状態によってさまざまです。

ここでは、「飼い始めてすぐ食べない場合」と「途中から急に食べなくなった場合」に分けて、よくある原因を紹介します。

新しい環境に慣れていない(飼い始めたばかりの個体に多い)

引っ越しやショップからの輸送など、環境の急な変化はヘビにとって大きなストレスになります。

とくにアオダイショウのような慎重な性格の個体は、新しいケージや飼育者に慣れるまで時間がかかることも。

餌を食べないのは「安全確認中」だと考えて、そっとしておくことが大切です。

餌の種類や与え方が合っていない(どちらのケースにも共通)

冷凍マウスが解凍不十分だったり、サイズが大きすぎたり、動きがなくて興味を示さなかったりする場合、餌を無視することがあります。

特にピンセットでの給餌に慣れていない個体は、タイミングや動き方にも工夫が必要です。

脱皮・季節・温度変化による食欲低下(飼育期間が長い個体に多い)

脱皮前は視界が悪くなることから、落ち着きがなくなり、餌への興味が薄れます。

また、気温が下がる季節や梅雨時期など、消化に適さない環境になると自然と食欲が落ちることがあります。

体調不良やストレス(特に突然食べなくなった場合)

消化器系の不調や寄生虫感染、脱水、または過度な人の接触などが原因で、アオダイショウが体調を崩している場合もあります。

呼吸音がおかしい、動きが鈍い、便の状態が悪いなど、餌とは関係ない部分にも異常があれば注意が必要です。

状況別の対策方法

アオダイショウが餌を食べない場合、まずは「いつから食べないか」を確認し、その上で適切な対処をしていくことが大切です。

以下では、新規導入時の拒食と、飼育中の急な拒食、それぞれに適した対策を紹介します。

新規導入時のポイントと慣れさせ方(飼い始めの個体向け)

まずは環境に慣れさせることが最優先です。

最初の1週間はできるだけ静かな場所で飼育し、無理に触ったり餌を与えようとしたりせず、アオダイショウが落ち着ける時間を確保しましょう。

シェルターや隠れ家を設置することで安心感が増し、自然と食欲も戻ってきます。

餌は夜間にそっと置いておき、自然に食べるかを観察するのが理想です。

無理にピンセットで与えるより、まずは「自分で食べる」という成功体験を積ませることが大切です。

急な拒食時の見直しポイント(飼育中の個体向け)

すでに馴れていた個体が突然食べなくなった場合は、環境の変化を見直すことが重要です。

ケージ内の温度が下がっていないか、湿度が過度に高くなっていないかを確認し、エアコンの風が直接当たっていないかなど、些細な変化も見逃さないようにしましょう。

また、餌が古くなっていないか、解凍や温めが不十分でないかも要チェックです。

餌の種類やサイズを変える、動きをつけてピンセットで誘導するなど、与え方の工夫も効果的です。

冷凍マウスを食べないときに見直したいポイント

アオダイショウの餌と言えば冷凍マウスが主流ですが、冷凍マウスを食べないときは、次のような細かな工夫が意外と効果を発揮することがあります。

- 冷凍マウスの解凍方法を見直す

ただ解凍するだけではなく、「湯煎でほんのり温める」「キッチンペーパーで水気をしっかり取る」など、匂いや質感の変化が影響することもあります。 - 冷凍マウスのサイズを変更する

成体でも、与えているサイズが大きすぎると躊躇することがあります。

一段階小さいサイズを試してみると、すんなり食べることも。 - 冷凍マウスの種類を変えてみる

ピンクマウス(無毛)からファジー(産毛あり)、ホッパー(動きあり)へと、毛の有無や見た目が変わるだけで食いつきが変わる場合があります。 - 購入店を変えてみる

同じ「ピンクマウス」でも、ショップによって臭いや鮮度が微妙に異なります。

扱っている冷凍マウスの種類や保管状態にも差があるため、信頼できる販売店を探すのも一つの手です。 - 冷凍マウス以外の餌を試してみる

冷凍マウスに飽きている可能性もゼロではありません。

ウズラのヒナ、カエルなど野生下に近い餌を試すと、再び食欲が戻ることもあります。 - 野生のカエルなどを捕まえて与えてみる(※注意点あり)

野外で採取した餌を与える場合は、寄生虫リスクや農薬の影響に注意が必要です。

与える前に3日ほど別容器で餌を与えながら様子を見てから使用しましょう。

💡補足:ヘビ用の「餌用カエル」は日本ではほとんど流通していません

海外では冷凍カエルや餌用カエルが流通している例もありますが、日本国内では販売例はごく少なく、一般的な入手は難しいのが現状です。釣具店やペットショップで販売されているアマガエルなども、あくまで観賞用・飼育用であり、餌としての使用は法律や倫理の観点から推奨されません。

【注意】コオロギは基本的に与えない方がよい

「とりあえず動くものを」と思ってコオロギを与えたくなるかもしれませんが、アオダイショウは昆虫を積極的に食べる種ではありません。

ほとんどの個体は見向きもしないか、無視します。

また、食べずに残ったコオロギがケージ内を徘徊すると、ストレスや脱皮不全、ケガの原因にもなります。

何日食べないと危険?強制給餌の判断ライン

健康なアオダイショウであれば、2~3週間程度の拒食はそこまで問題にならないこともあります。

ただし、体重が目に見えて減っている、元気がなくなっている、便が出ていないなどの兆候が見られる場合は注意が必要です。

強制給餌は最後の手段であり、無理に行うとストレスやケガにつながることもあるため、慣れていない場合は無理に行わず、専門家に相談しましょう。

どうしても食べない場合の相談先と判断基準

環境も整え、餌も工夫したのにどうしても食べない場合は、爬虫類・両生類に詳しいエキゾチックアニマル専門の動物病院を受診しましょう。

消化器系の問題や寄生虫、内部疾患など、見た目ではわからない原因が隠れていることもあります。

自己判断での治療や長期放置は、個体の命に関わる可能性もあるため、「少しでも異変を感じたら早めに相談」を意識してください。

よくある質問とアドバイス

アオダイショウの拒食に悩む飼育者からは、よく似た質問が寄せられます。

ここでは、特に多い疑問についてQ&A形式でまとめました。

Q:何日くらい餌を食べなくても大丈夫ですか?

健康な成体であれば2〜3週間は問題ありません。

もともとヘビは絶食に強い生き物で、野生下では1ヶ月以上餌を取れないこともあります。

ただし、痩せてきた・元気がない・脱水気味などの兆候があれば、早めに対応が必要です。

若齢個体や痩せ型の個体はもう少し短めの目安で見ておくと安心です。

Q:食べないときは放っておいてもいい?

放っておいても良いケースと、そうでないケースがあります。

環境に慣れていない新入り個体や、脱皮前の個体であれば、そっとしておくのが正解です。

一方、飼育環境に問題がある、体調を崩しているなどの疑いがある場合は、早めの対処が必要です。

「放置=様子見」ではなく、「状況を把握したうえで見守る」が大切です。

Q:野生のアオダイショウを捕まえて飼育していますが、餌を食べません

野生個体は飼育下の餌に慣れていないため、拒食しやすいです。

特に冷凍マウスを「餌」と認識していない可能性があり、最初は活きた餌(カエル等)を与える必要があることも。

ただし、野生個体には寄生虫や病気のリスクもあるため、導入前後の健康チェックや、専門知識のある飼育者向けのチャレンジとなります。

Q:人工飼料は使えませんか?

アオダイショウに適した人工飼料(ペレット)は市販されていません。

マウスの代替となる総合栄養食の開発は進んでいないため、冷凍マウスや自然に近い餌を与えるのが基本になります。

無理に代用品を与えようとせず、適切な餌をしっかり与えることが健康維持のカギです。

まとめ:焦らず冷静に、アオダイショウの様子を見極めよう

アオダイショウが餌を食べないとき、飼育者としてはとても不安になりますが、まずは「いつから食べないのか」を冷静に見極めることが大切です。

新しい環境に慣れていないだけなのか、それとも飼育中の変化や体調不良が原因なのかによって、対処法は大きく異なります。

特に冷凍マウスの扱い方や種類・サイズの工夫で改善するケースは少なくありませんし、アオダイショウ本来のリズムや気分によって一時的に食欲が落ちることもあります。

大切なのは、焦らず・無理せず・必要に応じてプロに相談する姿勢です。

ヘビの拒食はめずらしいことではありません。

あなたの落ち着いた対応が、アオダイショウにとって一番の安心につながります。

\ ついでにこれも読んでいけ。 /

いや、読んでくださいお願いします(土下座)