カーペットパイソンは、美しい模様と比較的飼育しやすい性格から、初心者から上級者まで幅広い人気を集める大型のニシキヘビです。

このページでは、カーペットパイソンの基本的な特徴から、飼育環境の整え方、餌や日々の世話、モルフ(色彩変異)やロカリティ(地域個体群)の種類、購入時に気をつけたいポイントまで、カーペットパイソンの飼育に関する情報を総合的に解説しています。

「どんな種類がいるの?」「飼育は難しい?」「何を準備すればいいの?」といった疑問を持つ方にとって、この記事が最初のガイドになるはずです。

個別の詳しい内容については、それぞれの専門ページにもリンクしていますので、ぜひあわせてご活用ください。

カーペットパイソンの飼育関連

モルフ

ロカリティ

カーペットパイソンとは?(生態について)

分類

カーペットパイソン(学名:Morelia spilota)は、ボア科ではなくニシキヘビ科に属する大型ヘビです。

オーストラリアを中心に分布し、色や模様の違いによって「ローカリティ」や「モルフ」として様々なバリエーションが存在します。

近縁種にはグリーンパイソン(Morelia viridis)なども含まれます。

生息地

主な生息地はオーストラリア東部からニューギニア島周辺にかけてで、森林、草原、農地の周辺など幅広い環境に適応しています。

木登りも得意な種類で、樹上性・地上性の両方の性質を持ち合わせています。

特徴

名前の「カーペット(絨毯)」は、体表の模様が絨毯のように美しく複雑であることに由来します。

色合いや模様は地域によって大きく異なり、ペット市場では「コースタル」「ジャングル」「ダイヤモンド」などローカリティごとの人気も高く、見た目を重視した「モルフ」も流通しています。

性格は個体差がありますが、繁殖個体は比較的おとなしい傾向があり、ハンドリングに慣れる個体も多く見られます。

大きさ

成体の全長は平均で約1.5〜2.0m前後。

種類や個体によっては最大で2.5m以上に達することもあります。

細長い体型でスリムに見えますが、力は強く、しっかりとした捕食行動を見せます。

食性(野生下)

野生下では主に小型哺乳類(ネズミやコウモリ)や鳥類、爬虫類を捕食しています。

木の上でも獲物を見つけて襲うことがあり、待ち伏せ型の捕食者として知られています。

他のヘビとの違い

ボールパイソンと並んで人気のある種ですが、カーペットパイソンはよりスリムな体型で活発な性格が特徴です。

また色彩のバリエーションが豊富なこと、丈夫で飼いやすいことから「動きのあるヘビを飼いたい」という飼育者に向いています。

カーペットパイソンの飼育に必要な環境とは?

カーペットパイソンを健康に育てるためには、自然環境に近い飼育環境を整えてあげることが重要です。

以下では、具体的な設備や管理のポイントを解説します。

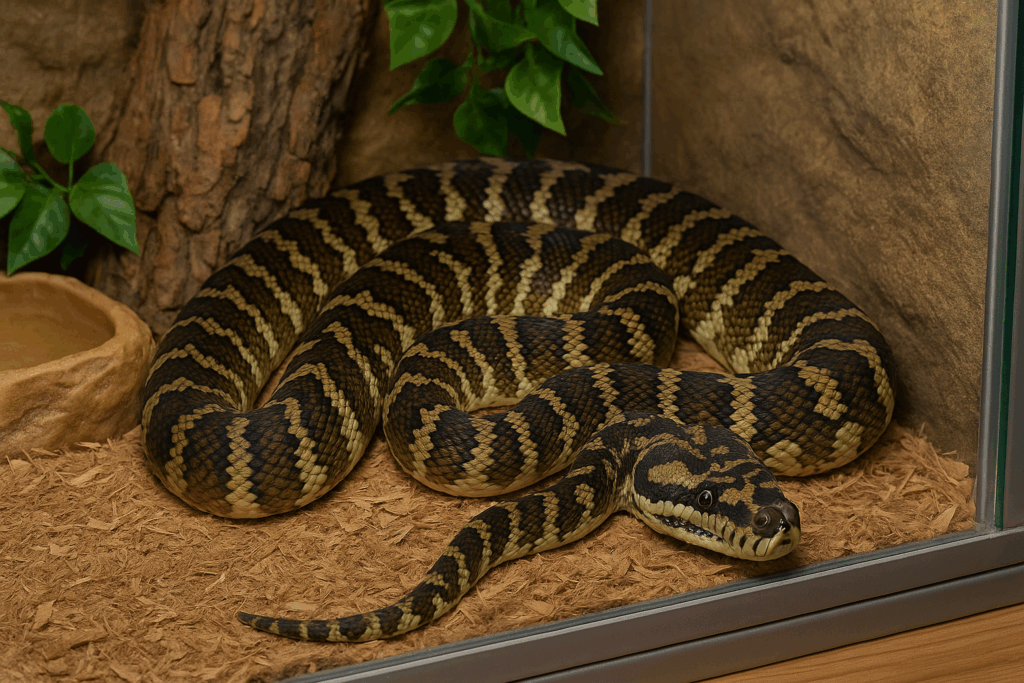

ケージの大きさと種類

成体のカーペットパイソンは体長が2mを超えることもあるため、最低でも幅90cm以上、可能であれば120cm以上のケージを用意したいところです。

スリムな体型とはいえ、動き回るスペースが必要です。

ケージの種類は木製・ガラス製・プラスチック製などがありますが、保温性が高くメンテナンスしやすいタイプが適しています。脱走対策としてフタや扉のロック機能も忘れずに。

レイアウト(登り木・流木など)

カーペットパイソンは登る習性を持っているため、レイアウトには丈夫な流木やパーチ(止まり木)を設置するのがおすすめです。

見た目にも自然な雰囲気が出て、ストレス軽減にもつながります。

床材

床材にはペットシーツ・新聞紙・ヤシガラ・爬虫類マットなどが使われます。

掃除のしやすさを重視するならペットシーツ、見た目や湿度維持を考えるならヤシガラなどが向いています。

※床材は誤飲やカビのリスクにも注意が必要です。特に餌を与える際は清潔に保ちましょう。

シェルター

ストレスを避けるためには、隠れ家となるシェルターの設置が必須です。

体がすっぽり入るサイズで、温・冷の2ヶ所に置いておくと、快適な場所を自分で選べるようになります。

水入れ

水は飲むだけでなく身体を浸すこともあるため、ある程度大きめで安定感のある水入れを用意します。

常に清潔な水が入っている状態を保ち、こまめな交換と洗浄を心がけましょう。

保温用ヒーター

冷え込みが強い季節には**パネルヒーターや暖突(遠赤外線ヒーター)**を併用して、体温を適切に保つ必要があります。

とくに夜間の温度低下に注意しましょう。

飼育に適した温度

昼間は28〜32℃、夜間は**24〜26℃**程度が理想です。

ホットスポット(局所的に高温になる場所)も設けて、自分で温度調整できるようにしておくとより快適な環境になります。

湿度管理

適度な湿度(50〜70%程度)を保つことも重要です。

乾燥が強すぎると脱皮不全を起こすことがあるため、床材の保湿力や加湿スプレーの活用でコントロールしましょう。

カーペットパイソンの飼育下での餌やりについて

カーペットパイソンは、飼育下では主に冷凍マウスやラットなどの小動物を与えるのが一般的です。

野生下と同様に肉食性が強く、生きた獲物を丸呑みするスタイルですが、冷凍餌でも十分に健康を維持できます。

餌のサイズは頭の幅よりやや小さいものを目安に選び、与える頻度は幼体なら週に1〜2回、成体なら10〜14日に1回が目安です。

成長段階や個体差によって適正な給餌量は異なるため、個体の様子を観察しながら調整しましょう。

また、給餌前後にはしっかりと温度を維持し、消化を妨げない環境を整えることも大切です。

カーペットパイソンの餌やりについては以下の記事で詳しく解説していますので是非参考にしてください。

カーペットパイソンの飼育における日々の世話について

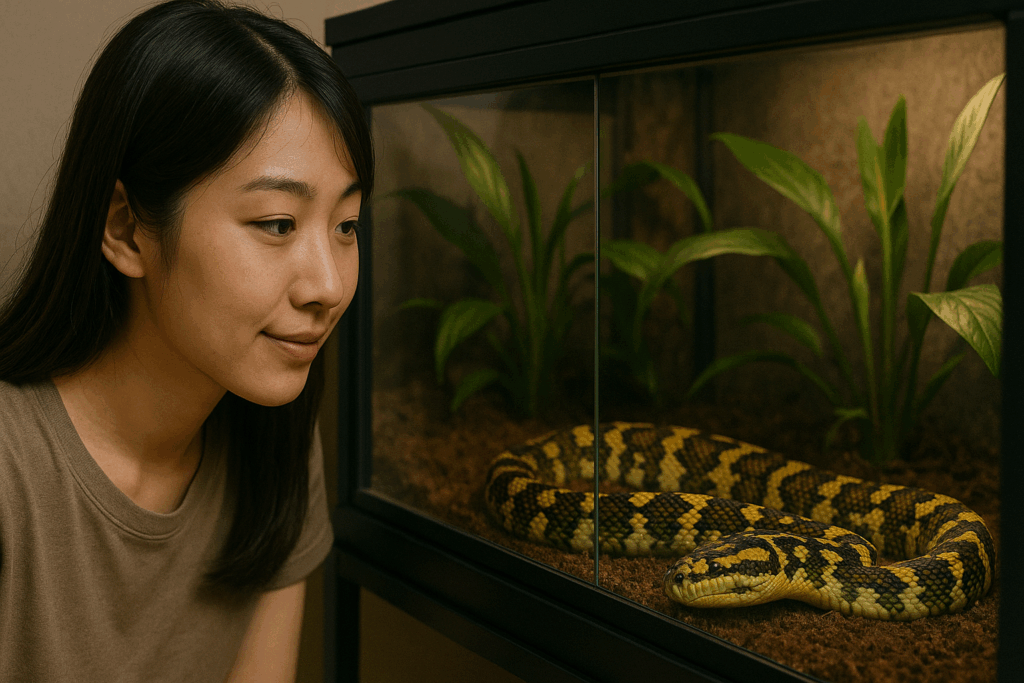

カーペットパイソンの飼育は、犬や猫のような毎日の世話が必須というわけではありませんが、清潔な環境を保つことと、健康状態のチェックはとても重要です。

ケージ内の掃除

・フンや尿の処理は見つけ次第すぐに行うことで、臭いや病気を防げます。

・床材の全交換は月1〜2回程度が目安ですが、部分的な汚れは都度取り除きましょう。

・水入れの水は毎日交換&定期的に洗浄することも忘れずに。

※特に湿度の高い環境ではカビの発生やダニの繁殖リスクが高くなるため、こまめな清掃が重要です。

健康状態の観察

カーペットパイソンは体調不良を外見で察知しにくい動物です。

次のような点を意識して観察しましょう。

- 餌の食いつきが悪くなっていないか

- 体重が急激に減っていないか

- 脱皮がうまくできているか(特に目の皮が残っていないか)

- 鼻水・口の泡など呼吸器系の異常がないか

こうしたチェックを週1〜2回程度で習慣化しておくと、早期に異常に気づける可能性が高まります。

カーペットパイソンを買う前に知っておきたいこと

カーペットパイソンは比較的丈夫で飼いやすいヘビですが、生き物として長く付き合う責任が伴います。

飼育を始める前に、以下の点をしっかり理解しておきましょう。

寿命について

カーペットパイソンの寿命は飼育下で15〜20年ほどと長めです。

個体によってはそれ以上生きることもあり、一度飼い始めたら長期間の世話が必要になります。

途中で手放したり、野外に放したりするのは絶対にNGです。

将来的なライフスタイルの変化も見据えて、無理なく飼えるかを考えましょう。

購入方法

カーペットパイソンは以下のような方法で購入できます。

- 爬虫類専門のペットショップ(品質・健康状態のチェックがしやすい)

- 爬虫類イベントや即売会(珍しいモルフや個体が手に入る)

- 個人ブリーダーや通販(価格が安めなこともあるが、事前確認が大切)

初めての方は、信頼できるショップやブリーダーからの購入が安心です。

スタッフの知識やアフターケアも確認しておきましょう。

個体の選び方

初心者には、繁殖個体(CB)で、すでに餌付きが良い個体がおすすめです。

野生採取個体(WC)は性格が荒く、寄生虫のリスクもあるため避けたほうが無難です。

また、ある程度育った若個体〜サブアダルト(中型サイズ)の方が扱いやすく、餌食いも安定しています。

飼育にかかる費用

初期費用としては、以下のようなコストが発生します。

- ケージ・ヒーター・温湿度計・水入れなどの飼育用品:3〜5万円前後

- 個体の価格:モルフやロカリティによって1万円〜20万円以上

- 月々のランニングコスト(餌・電気代・床材など):月1,000〜5,000円程度

※高額なモルフを選ぶ場合は、購入後の医療費や故障した設備の修理費も念頭に置いておくと安心です。

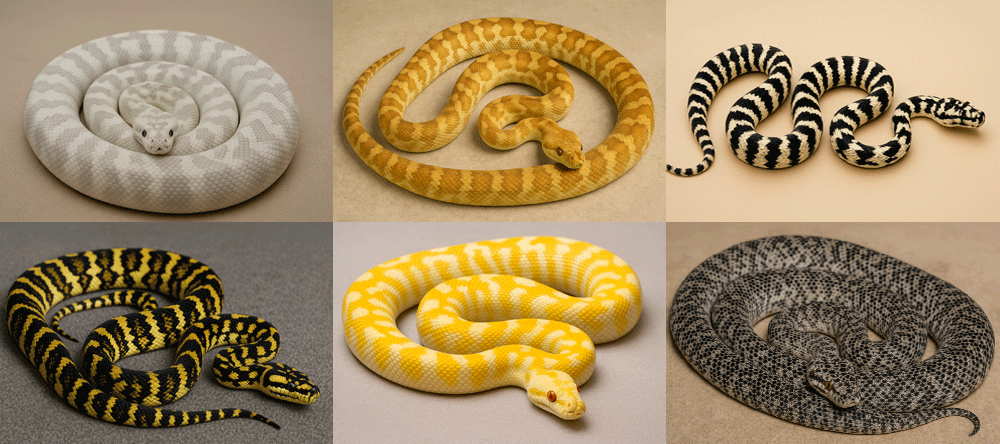

カーペットパイソンのモルフとロカリティについて

カーペットパイソンには、自然の生息地ごとに異なる模様や色彩をもつ「ロカリティ(地域個体群)」と、人為的な選別交配によって生まれた「モルフ(品種)」の2種類のバリエーションがあります。

ロカリティ(地域個体群)

ロカリティとは、特定の地域に分布する自然な個体群を指します。

それぞれに特徴的な色や模様があり、見た目や性格に差が見られることもあります。

代表的なロカリティには以下のような種類があります。

- コモンカーペットパイソン(ジャングルカーペットと並ぶ定番)

- コースタルカーペットパイソン(大型で淡い色味)

- ジャングルカーペットパイソン(コントラストが美しい)

- ダイヤモンドカーペットパイソン(網目模様が特徴)

- イリアンジャヤ、インランド、ハリソン(希少性あり)

モルフ(品種)

モルフとは、交配や突然変異によって生まれた色彩・模様のバリエーションです。

品種によって体色が白くなったり、模様が消失・強調されたりと、独特な魅力があります。

代表的なモルフには以下のような種類があります。

カーペットパイソンのモルフとロカリティの詳しい内容は以下で詳しく解説していますので是非参考にしてください。

カーペットパイソンの飼育におけるQ&A

ここでは、これからカーペットパイソンを飼おうとしている方や、すでに飼育中の方が特に気になる質問をまとめました。

簡単な回答とあわせて、詳しく解説した個別記事へのリンクも紹介します。

Q1:カーペットパイソンを大きく育てるにはどうすればいい?

A:適切な温度・湿度・ケージサイズ・餌の頻度がカギです。

特に成長期に適切な栄養を与えることと、体をしっかり動かせる広さを確保することが大切です。

温度や湿度の管理、ストレスの少ない環境も成長に大きく影響します。

Q2:カーペットパイソンは性格が荒いって本当?

A:個体差はありますが、繁殖個体なら比較的おとなしい個体も多いです。

野生採取個体(WC)は警戒心が強く噛みつきやすい傾向がありますが、繁殖個体(CB)は人に慣れやすく、適切にハンドリングをすれば落ち着いた性格になることもあります。

Q3:自分に合ったモルフやロカリティを選ぶには?

A:見た目の好み+サイズや性格の傾向も参考にしましょう。

ロカリティごとに大きさや模様の特徴、性格に違いがあるため、自分の飼育スタイルに合うタイプを選ぶと失敗が少なくなります。

たとえば、初めての方なら扱いやすい「ジャングル」や「コモン」がおすすめです。

👉 カーペットパイソンの種類(モルフ・ロカリティ)ガイドはこちら

カーペットパイソンの飼い方!初心者向け【まとめ】

カーペットパイソンは、その美しい模様と比較的丈夫な体質から、多くの爬虫類ファンに愛されている人気の大型ヘビです。

本記事では、カーペットパイソンの基本情報から、飼育環境の整え方、餌や日常の世話、モルフやロカリティの選び方、購入時の注意点まで、これから飼い始める方にも、すでに飼育中の方にも役立つ内容を総合的にご紹介しました。

カーペットパイソンには多種多様な個体が存在し、それぞれに違った魅力があります。

ぜひ、自分にとって最適な1匹を見つけ、長く楽しい飼育ライフを送ってくださいね。

また、各テーマごとに詳しく解説した記事もリンクしていますので、気になる部分はぜひそちらもご参照ください。

カーペットパイソンの関連記事一覧

カーペットパイソンのモルフ一覧

カーペットパイソンのロカリティ